上一期《语言与大脑:先人之功》中我们谈到了布洛卡区和威尔尼克区,它们分别对语言的产生和理解起关键性的作用。倘若你足够细心,便会发现,这两个脑区全部位于左脑(Left Hemisphere, LH)。那么语言是否和哪一侧脑区也有关系?今天我们就来谈论一下语言在大脑中的偏侧化(Lateralization)现象。

大脑分为左半球和右半球(Right Hemisphere, RH)。偏侧化,顾名思义,指的就是大脑每个半球都有其独特的优势功能。对大多数人来说,与语言相关的机能主要在左半球,即在从事和语言相关任务(比如说话和倾听)时,左脑被更多地激活了。而右脑主要负责语言中的感情方面(比如语言中的情感色彩)。

偏侧化与性别

大脑偏侧化现象最常见的问题,大概就是性别差异下的偏侧化现象了。对于这个问题大家最直观的感受就是女性更爱说话,对语言文字的掌控能力好于男性,比如学文科的女生更多。这些结论不仅是经验主义层面,实验上也得到了类似的结论:女性在和语言相关的任务上,成绩要明显好于男性,而男性则在视觉-空间相关的任务上比女性表现得更好。

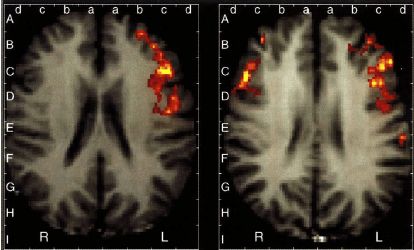

人们还想弄明白和语言相关的任务中,男性和女性的大脑活动到底有什么区别。于是,有研究人员开始运用核磁共振技术(fMRI)对男性和女性进行大脑扫描。这一技术通过对大脑中血液流向进行图像化分析,从而得到大脑哪些部位是活动的结论。结果发现(如下图),在执行和语言相关的任务(判断两个单词是否押韵)时,男性大脑最大的激活区域位于左脑,而女性大脑激活的区域则在左右脑都存在。这也从侧面说明,同样是做脑损伤,为什么女性的语言恢复能力会明显强于男性。

(完成语言相关任务时男女激活脑区fMRI扫描图,黄色和红色区域显示为激活区域。左图为男性,激活区域主要位于左侧;右图为女性,激活区域位于两侧。©Shaywitz, B. A., Shaywltz, S. E., Pugh, K. R., Constable, R. T., Skudlarski, P., Fulbright, R. K., … others. (1995). Sex differences in the functional organization of the brain for language.)

偏侧化与手语(Sign Language)

大部分人会关注到我们一般所说的“语言”,但是,心理学家同样研究过另一种“语言”形式——手语。手语的独特性在于,其表现形式在于两只手的位置以及每只手做出的形状,这些都和空间参照(spatial reference)(偏侧在右脑)有关;但是,手语的内容,却是语言(偏侧在左脑)。研究人员惊讶地发现,同一般的语言类似,手语中也存在偏侧化现象。

1996年,研究人员找来了两个使用美国手语(American Sign Language)的人,他们一个左脑损伤,一个右脑损伤。结果发现,同正常语言一样,左脑损伤的被试在使用手语的时候,会导致语法上的障碍(联想布罗卡区或者威尔尼克区失语症的症状,大量重复,不能产生流利的语句,话语无意义等),这表明大脑的偏侧化不仅是通常语言功能的偏侧化,而且也包括产生手势序列变化的能力(即在语流中双手位置上的变化)。左脑损伤,损伤的是一般的编码交流能力——不管是声道的变化,还是手势的变化。而右脑的损伤,会导致图像空间编码出现异常。被试无法回答有关空间或图像化的问题,比如什么时候手势看起来像它表示的东西,什么时候不像

偏侧化与双语(Bilingualism)能力

那么,语言能力的偏侧化现象到底是如何形成的。目前人们对这一问题尚存争议,对双语者的语言能力偏侧化研究或许可能给我们提供一些暗示。

曾经有人问我,汉语和英语,哪个难学。我不知道该怎么回答,因为即使是公认的最难学的阿拉伯语和冰岛语,在母语环境下的儿童或者冰岛儿童其在语言习得方面的进展,也与汉语(汉语当然最好学了!我们中的很多人都会这么想)环境下的中国儿童并无差别。换句话说,第一语言的习得能力,和语言“难度”几乎无关。因为第一语言习得(Acquisition)与第二语言学习(Learn)是两个完全不同的概念,前者更像是一种先天性的东西,参考乔姆斯基(Chomsky, N.)的语言习得装置理论(Language Acquisition Device, LAD),而后者则更偏重于诸如重复、语法学习等后天努力。

第一语言习得与第二语言学习对偏侧化也存在着影响,这是科学家们最近发现的。儿童在习得第一语言时,位于左脑的布罗卡区的一些区域会被激活。然而长大以后学习外语时,这些区域就不会被激活,它们似乎是“第一语言特异性”的。研究人员还发现,激活的区域似乎和年龄有关:如果儿童在早年就学习第二语言,这些激活的区域就会和第一语言习得激活的区域出现部分重合。这一系列实验表明,对大部分人来说,语言能力偏侧化在大脑左半球,而且根据学习第二语言年龄的不同,第二语言学习激活的区域与第一语言习得存在一定的重合。

总结

怎么样,随着研究的深入,越来越多关于语言的谜团被解开,越来越多先进的技术得以应用(比如fMRI技术以及尚未提到的PET技术——正电子发射断层扫描技术)。而语言心理学也越来越显示出其迷人的一方面。语言心理学讨论的是我们日常生活中再熟悉不过,但也最神秘的东西。对语言的讨论可以从哲学(尤其是维特根斯坦之后的哲学)一直延伸到认知科学领域。但是,作为一个在认知科学和哲学上都略有了解的人,笔者给出的告诫是,在没有成为“大牛”之前,讨论认知科学,就不要考虑哲学;讨论哲学,就把认知科学放在一边。笔者绝非否认两者中任何一者的伟大,但是当我们没有能力融合它们的时候,且让它们“分裂”着吧。

语言和大脑的关系,讨论到这里,基本上已经完成了三分之二。下一周,笔者会给大家带来更为惊叹的内容:既然大脑分为左半球和右半球,那左脑和右脑会“打架”吗?

参考文献

[1] Kimura, D. (1995). Sexual orientation and performance on sexually dimorphic motor tasks. Archives of Sexual Behavior, 24(4), 395–407.

[2] Shaywitz, B. A., Shaywltz, S. E., Pugh, K. R., Constable, R. T., Skudlarski, P., Fulbright, R. K., … others. (1995). Sex differences in the functional organization of the brain for language.

[3] 理查德, 格里格, 菲利普, 津巴多, 王垒, & 王甦. (2003). 心理学与生活. 人民邮电出版社. p.60-61

[4] Hickok, G., Say, K., Bellugi, U., & Klima, E. S. (1996). The basis of hemispheric asymmetries for language and spatial cognition: Clues from focal brain damage in two deaf native signers. Aphasiology, 10(6), 577–591.

[5] Kim, K. H., Relkin, N. R., Lee, K. M., & Hirsch, J. (1997). Distinct cortical areas associated with native and second languages. Nature, 388(6638), 171-174.

[6] Jay, T. (2003). The psychology of language. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

[7] Yule, G. (1986). The study of language. Cambridge University Press.