性别红利:理解社会经济发展的新视角

摘要:占人类二分之一的女性,在走向性别平等的过程中,将对其自身以及社会经济发展产生怎样的影响,这是一个发展性的时代命题。本文在女性主义、女性经济学和人口红利的理论基础上,结合社会经济发展的具体实践,从个人发展、家庭发展和经济发展三个维度提出了性别红利的分析框架。随着女性主义和妇女解放运动的兴起,女性地位逐步提升,加上人口转变带来了生育率的下降,越来越多的女性得以从家庭和生育中解放出来,实现了经济独立和个人发展,不仅为社会、经济发展做出了巨大贡献,也有利于提升家庭发展能力、破除贫困代际传递,这即是性别红利效应。该分析框架的作用不仅体现在对人们日常生活中的性别问题和发展理念的变革,而且提供了一种新的视角去理解家庭、社会、经济发展甚至文化传统的变迁。

关键词:性别红利;女性地位;经济增长;家庭发展能力;缓解贫困

一、问题提出

20世纪90年代,人口学家通过研究亚洲“四小龙”和中国大陆人口年龄结构变化对经济增长的影响,提出了人口红利理论学说。但是人口机会窗口不等同于人口红利,必须与人力资源开发、积极的劳动参与和充分就业结合起来,人口转变才能产生红利。在此过程中,占人口二分之一的女性的解放和力量的发挥就显得十分重要,它不仅是人口红利实现的关键,还是社会经济可持续发展的重要基础。

在世界大部分地区,尤其是在南亚、中东和北非等发展中国家,性别不平等依然存在于日常生活里。在这些国家,相对于男性,女性面临更高的死亡风险、更少的受教育机会,并在劳动力市场以及在家庭中的地位或议价能力方面都存在着巨大差距。比如世界银行公布的《2012年世界发展报告》数据显示①,从事同样的劳动,男性可以获得1美元,在尼日利亚,女性只能获得60美分,在印度,女性只能获得64美分。同时也有很多国家和地区,性别平等取得了长足的发展,比如低收入国家的女性预期寿命比1960年增加了20年;在中国,女性地位快速提升的同时,也实现了经济持续快速增长的奇迹。那么,女性地位提升对社会经济发展会有怎样的贡献和影响?其内在作用机制又是怎样的?

人类社会的分工是基于生物性别展开,又在社会发展中不断建构着性别的社会属性,使得性别逐渐嵌入到社会制度和文化价值体系之中,成为指导人们思想和行为的准则和规范,同时也是影响社会经济发展的重要结构性因素。目前,从性别的视角对社会经济发展进行解释的理论主要有两种。一是女性主义,它是为结束性别主义和男性主导的性别制度,促进性别阶层平等,而创立和发起的社会理论与政治运动。李小江将女性主义概括为“站在女性立场”“为女人服务”[1](p106)。二是女性经济学,强调社会或企业通过更深入地了解和利用女性在市场中的作用,而获得经济收益。但女性主义片面地关注女性发展的立场,女性经济学存在对女性地位提升的工具化认识等问题,这些理论均缺乏对女性地位提升所带来的社会经济发展效应的客观描述和解释。

本文在女性主义、女性经济学和人口红利的理论基础上,结合社会经济发展的实践与规律,提出了性别红利的分析框架,并进一步阐释了该分析框架的内在维度以及对现实社会经济和公共政策的解释和指导意义,以期推进并规范性别红利的相关研究。

二、女性地位与社会经济发展:理论回顾与社会实践

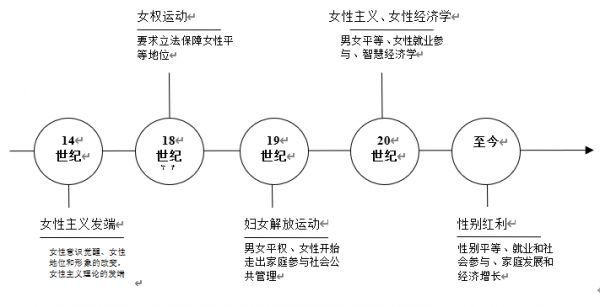

我们处在一个社会快速变迁的时代。变迁的时代要求相应的社会科学理论和研究方法来分析、解读林林总总的变化。我们沿着女性地位和女性研究的发展变迁,来梳理性别理论的历史变革。从14世纪的女性主义缘起、女性地位和形象的改变,到18世纪女权运动、19世纪妇女解放运动,再到20世纪女性经济学,学术界关注的重点逐渐从女性自身,转移到女性地位提升对社会经济发展的影响效应(见图1)。在下文中,我们将从人口和性别两个维度梳理性别红利的研究进展。

图1 性别理论的历史沿革

(一)人口红利理论

人口红利始于人口学家对东亚模式的研究。与欧美等发达国家不同,亚洲四小龙、日本等东亚新兴工业化国家和地区的制造业所雇用的人数至少占全部劳动力的30%,其产值则占国民生产总值的三分之一以上。人口因素在东亚经济发展中起到了关键的作用。基于东亚模式,杨云彦提出在劳动年龄人口规模增加、社会负担轻的阶段中,只要社会人力资源得到充分利用,就可以为我国打开一个加快经济发展和城市化进程的“人口窗口”[2](P28-29)。这是最早的人口红利理念。

Bloom和Williamson研究人口转变对东亚经济增长的推动作用时发现,社会新增的人口生产性对经济增长具有显著的促进作用,并正式提出了“人口红利(demographic gift)”概念。他们认为,随着社会经济的发展,人口的出生率、死亡率和自然增长率呈现出由“高高低”到“高低高”再到“低低低”的发展趋势,这种人口转变趋势给绝大多数发展中国家提供了一个经济快速发展、生活水平迅速提高的机会窗口[3]。人口红利的实现途径主要是增加劳动力供给、扩大储蓄以及提升人力资本投入回报率这三个方面。受人口老龄化的影响,因生育率下降带来的人口红利持续时间有限。Mason和Lee进一步提出了第二次人口红利,认为人口老龄化有可能加速资本积累,提高经济的资本密集度,进而提高劳动者人均产出[4]。

近些年,人口红利理论研究在我国进一步发展,拓展形成了三维人口红利理论。蔡昉认为生育率下降会使国家进入劳动年龄比重较高的特定人口转变阶段,也就是“人口机会窗口”[5]。在“窗口”期,只要利用好两个潜在推动经济增长的因素,便可以形成人口红利。这两个潜在因素是:其一,在劳动年龄人口比重大的人口优势下,劳动参与率和就业率均保持在较高水平上,劳动力资源能够得到充分利用;其二,经济活动人口比例高且就业率较高,使得社会储蓄总量大[5]。穆光宗则认为“人口机会窗口”不等于人口红利,是否存在人口红利、能够开发出多少人口红利取决于我们拥有什么样的人力资源和人力资本,以及我们如何去开发和利用它们[6]。石智雷、杨云彦进一步研究发现收获人口红利的主要途径是对现有劳动力进行人力资源的二次开发,只有具备了相应的较为合理的经济结构和较高的人口质量、技术水平才能把“人口机遇”转化为“人口红利”[7]。人口红利的概念就由“一维”的人口数量红利向“二维”的人口数量、人口质量拓展。

除了人口的数量、质量外,人口的空间结构变化也是经济发展的重要动力。杨云彦等进一步构建了包含人口数量、结构和素质的三维人口红利分析框架,其中人口数量红利是指人力资源充足带来的制造业低成本优势;人口结构红利主要是指城镇化和农业劳动力非农化过程所释放出来的生产潜力;人口素质红利是指人口受教育程度提高和综合素质提升带来的生产效率提升[8]。三维人口红利分析框架不仅是对人口红利的内涵进行拓展,而且为之后的制度、性别等结构性红利理论研究提供了规范、科学的分析方法。

(二)女性经济学

女性经济学是社会性别视角下的经济学研究。早在1969年Betsy Warrior在《Housework: Slavery or a Labor of Love and The Source of Leisure Time》一书中便提出:当前经济学研究缺乏现实基础,因为它忽略了女性劳动是经济生活的基础这一事实[9](P530)。女性家务劳动的生产和再生产构成了所有生存和经济交易的基础,但这些劳动既没有报酬,也不包括在GDP核算之中。因此只有建立一个基于事实、具有包容性的经济学分析框架才能为未来的环境和人口发展提供合理的规划依据。随后,在1970年,Boserup从性别不平等的角度分析了女性在经济发展中的作用,并首次系统地考察了农业转型、工业化和其他结构性变化的性别平等效应,发现这些变化对女性产生了明显的负面影响,比如女性劳动参与提高,很大程度上源自低工资、低技能的制造业岗位上的就业机会增多,并非是源自性别平等[10](P306-601)。基于Boserup的观点,越来越多的女性经济学学者开始探讨经济增长和宏观经济政策对性别平等和妇女福祉的影响,他们发现公共卫生、教育的投入与女性无偿家务劳动之间有显著的负相关关系,并且提出了“家务劳动社会化”和“家务劳动工资化”的主张,以此来强调以往对女性传统工作和职业的低估[11]。

Marilyn Waring在1988年出版的《If Women Count:A New Feminist Economics》中提出将女性的无酬劳动与价值纳入到国民经济核算体系之中[12]。国际女性经济学协会(IAFFE)于1992年成立,于1994年创办了《女性经济学》杂志。但直到1999年,“女性经济学(womenomics)”这一概念才由日本高盛证券公司的松井凯西首次提出,她认为女性经济是日本的隐形资产,应该把“让更多的母亲重返工作岗位”作为经济政策的重点②。日本首相安倍晋三在其推行的施政纲领中十分强调女性经济学,他把促进居家女性就业作为日本经济的新增长点,但实际政策效果并未达到预期[13]。这些证据表明,促进性别平等是一个长期的任务,女性就业的经济效应也不是立竿见影。

随着信息与知识经济的发展,人力资本的重要性逐步凸显,成为经济增长的基础。Plank-Bazinet等人发现增加女性在学术领域的代表性将会带来经济收益、增加科学发现和改善女性健康状况,因此合理化的投资女性可以带来更好的发展成果[14]。此外,女性领导者还具有榜样效应,会影响年轻女性的受教育程度和职业规划[15]。虽然女性经济学的出现拨正了以往偏向于男性的经济学视野,寻求了方法论和研究方法的多元化,但女性经济学也有一个明显的不足:它过分强调了“理性”经济人,而忽略了社会对女性客观的认知,也没有提出营造有利于女性发展社会环境的宏观愿景。

目前,女性经济学产生了“Smart Economics”这个新的分支,我们译为智力经济学[16]。简单来说,智力经济学就是对女性进行合理化投资,以获得更好的发展成果,其核心是加大对女性教育的投入。基于这个理论,联合国儿童基金会提出性别平等会同时对妇女和儿童带来积极影响,并称其为性别的“双重红利”。性别平等的社会价值观以及性别平等会带来的更大的红利效应,促使了“女性效应”的产生,由此也将“智力”上升到了经济学的理论层面。“智力”来源于人力资本积累,而教育是人力资本积累的重要途径。在发展中国家,增加女孩受教育年限可以使她们工资增加,并有效降低生育率;受教育程度越高的人生育的孩子越少,他们可以给孩子提供更好的医疗和教育,进而消除贫穷的代际传递。对这一理论也有许多批判:一方面,智力经济学认为的“市场要为女性服务”这一目标固然至关重要,但过于商业化和工具性,忽视了赋予女性权力以实现女性自身价值、实现性别平等的道德必要性;另一方面,它过分简化了性别差异的复杂性,转移了拉动经济增长的主要责任,不仅容易造成对男性“利己主义”“不负责任”和女性“利他主义”“自我牺牲”的刻板印象,还使女性背负了太多劳动负担和生活压力。

三、性别红利:一个分析框架

目前,性别不平等依然是普遍存在的现实问题。在教育领域,很多撒哈拉以南非洲国家和南亚地区的中小学女童入学率明显落后于其他地区。特别是对贫困人口来说,女孩平均受教育年限比男孩要少5年左右。在健康领域,低收入和中等收入国家的女性相对死亡率显著高于高收入国家。在经济领域,2016年中东、北非和南亚的女性劳动参与率最低,约为30%;东亚和太平洋地区最高,约为64%。有固定收入的女性比重最高的地区为欧洲、北美等地区,约为85%;比重较低的地区为南亚,约为50%;南非及中亚部分地区比重最低,约为12%③。

大量的调查和经验研究显示,性别不平等不仅关乎女性自身的福利,而且与社会的总体福利、社会经济的可持续发展密切相关。20世纪60年代以来,东亚的一些国家依次经历了经济的高速增长,这主要是得益于人口结构转变带来的人口红利,这种结构不仅仅是年龄结构,还包括社会性别结构。在信息与知识经济时代,人力资本取代自然资源成为经济增长的源泉,女性比男性有着更高的教育回报,也更加适宜脑力劳动。随着女性地位的“崛起”日益凸显,我们也需要新的理论去解释这些现象。

(一)性别红利的概念和内涵

在传统家庭分工模式下,女性倾向于承担大部分无偿的家庭家务劳动,这对女性来说不仅是生理和心理上的“负担”,还直接阻碍了女性在劳动力市场中寻求更好的机会。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中认为,性别不平等的产生是由于农业发展导致了私有财产的出现,而男性对私有财产的垄断控制,使女性更加依赖男性。发展机会的不平等不利于有潜力、有才华的人进行人力和物质资本的积累。因此在传统社会中,机会不平等限制了个人的发展,特别是限制了女性充分发挥才能,从而导致资源浪费、生产力较低[17](p56-90)。

在现代社会中,随着人口年龄结构的转变以及更多的女性走出家庭从事正式的有偿工作,社会经济中劳动力人口比重和生产者/消费者比率显著增加,促进了经济的快速增长。人口转变不仅改善了世界各地妇女健康状况还提升了家庭的整体福利,而且使得女性把时间更有效地从照顾家庭和孩子转移到社会参与和提升自我生产技能上,同时更加注重家庭人力资本的投入和积累。Schultz通过研究孟加拉国自1977年以来实施的计划生育和妇幼保健项目发现,实施了项目的地区相比其他地区不仅生育率低了16%,还实现了家庭健康水平和生产率、儿童存活率和受教育程度的提高,这都得益于妇女生育压力的减轻[18]。

2010年Carmen Pages和Claudia Piras在《性别红利:充分利用女性的工作》报告中首次提出了“性别红利”一词④,并将其界定为女性在社会和家庭中发挥着关键作用,因此增加女性的就业机会可以促进当前经济的增长和消除贫困。这种定义更多的是从女性就业与消除贫困的角度出发。联合国妇女署认为性别红利就是给女性赋权,因为女性赋权对社会每个人都有利,而不仅仅是对女性而言;性别红利要服务于妇女和女童的发展,为女性发声⑤。一些盈利性组织发现性别平等程度较高的国家和企业拥有更好的经济增长和绩效,于是他们从性别平等带来的经济价值去界定性别红利。比如,2010年,以列维·施特劳斯公司、德勤集团等为首的39个大型企业领导在联合妇女署的倡议下,公开声明支持《赋权予妇女原则》(《Women’s Empowerment Principles》)⑥,认为“女性参与”可以塑造一个更公平的工作环境以及构建更健康的家庭和社区。2016年,思爱普公司(SAP)成为首家通过全球商业性别平等认证标准(EDGE)的企业,其发展理念是“性别平等是一项战略性差异化优势,是创新之源,也是推动公司收入增长的动力”⑦。总的来说,我们可以从两个层面理解由经济收益推导出的性别红利:一是“关于利用女性的技能和潜能来保障全球人民有更好的经济和更旺盛的生产力”,二是“进入管理和领导职位的女性很可能成为带领组织走出经济衰退的重要优势”[19]。

通过整合现有理论和实践,本文认为,由女性地位提升带来的女性劳动参与率和社会参与率增加,不仅有助于宏观社会经济的发展,而且在微观上有利于女性个体素质提升和综合发展,在家庭中有利于改善家庭成员健康状况、增加子女教育投入、消除贫困代际传递。具体的实践模式是:随着女性主义和妇女解放运动的兴起,女性地位逐步提升,加上人口转变带来了生育率的下降,越来越多的女性得以从家庭和生育中解脱出来,实现了经济独立和个人发展,不仅为社会、经济发展做出了巨大贡献,也有利于提升家庭发展能力、破除贫困代际传递。我们将这过程称之为性别红利效应。

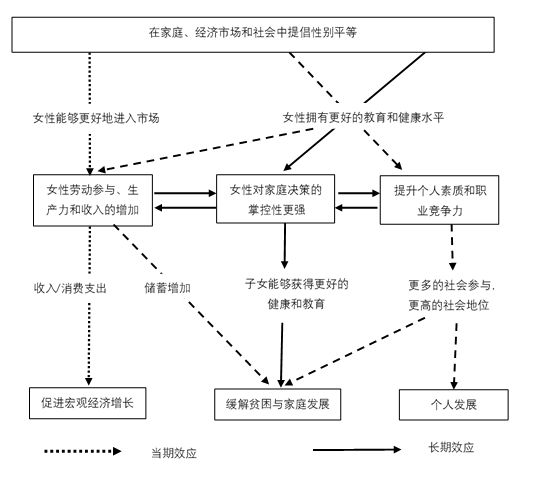

性别红利的内涵包括个人发展、家庭发展和经济发展三个方面(见图2):从个人发展来看,随着女性地位提升,她们能更自由地支配自己的生活,加大对自身人力资本和社会资本的投资,以获得更多的物质条件和更高的社会地位;从家庭发展来看,女性的家庭无酬劳动和家庭地位得到承认,而掌握更大资源控制能力的女性,更倾向于增加孩子教育、家庭健康方面的投资,有利于增强家庭发展能力和消除贫困的代际传递;从经济发展来看,女性参与社会劳动促进了各行各业、各层级的性别平衡,女性生产力得到有效释放,为经济发展提供了充足的劳动力。这三个方面有所区别,是从个体到群体,从微观到宏观;同时又互为依托,互相支撑,彼此促进。

比较来看,人口红利来自于人口年龄结构向生产年龄的转变;性别红利则是来自于市场有偿工作的增量以及女性生产力的提高,通过社会经济中生产者与消费者比率的增加来体现。更多的女性从事正式的、有偿的工作,将增加有效劳动供给,促进经济更快地增长。女性经济学的目的在于充分释放女性这一潜在劳动力,短期内可以缓解老龄化、少子化带来的劳动人口不足的压力,但无法解决长期的劳动力短缺和老龄化问题。而性别红利以服务女性、提升女性地位和实现女性自身价值为出发点,将自由和平等看成发展的目的与手段,通过构建起女性友好型的社会环境,支持女性的就业参与和社会参与,同时通过社会化服务支持家庭和生育,以此构筑实现长期经济发展的人口基础。

(二)性别红利的三个维度

本文研究讨论的性别平等不是男女绝对的平等,而是社会性别的平等,是决定这些社会结果过程的平等,即机会、资源、权利和话语权的平等。女性地位提升则是以性别平等为目标,实现女性在教育、健康、经济机会以及做出有效选择和行动能力等方面的改善。女性地位从较低状态不断提升过程中所释放出的性别红利,并不是只会带来收入和消费的经济效应,它也会带来社会增益,这种增益体现在促进个人、家庭发展以及缓解贫困上。我们在Andrew Morrison等提出的性别平等与经济增长模型的基础上⑧,构建了性别红利的分析框架,见图2。

图2 性别红利分析框架

1.女性地位提升与个人发展

性别红利以服务女性、提升女性地位和实现女性自身价值为出发点,将自由和平等看成发展的目的与手段。我们沿用阿玛蒂亚·森的理论,将发展视为扩展人们享有实质性自由的一个过程,而自由既是发展的首要目标,也是促进发展的有效手段。提倡性别平等或者提升女性地位的核心目标,是向女性赋权,从根本上提高女性的自由,才能进一步扩展她们的可行能力。

女性地位提升使得女性享有更好的教育和健康水平,有利于提升女性的个人素质以及职业发展能力,从而使得女性获得更多的经济和社会资源。一方面,通过增加对女性的人力资本投入,使得女性享有更好的教育和健康水平。这有利于提升女性的个人素质以及职业发展能力,进而提高女性劳动生产率和收入回报,也有利于女性获得更多的社会资源,最终实现女性的全面发展。从家庭内部资源分配来看,女性地位提升,会增加女性在家庭中的议价能力。女性地位较高的妇女在家庭消费中的决策地位更高,营养摄入更多,身体健康状况更好[20]。另一方面,女性地位提升会显著增加社会和家庭对女孩的人力资本投入,尤其是可以有效提高女孩的健康状况和受教育程度。女性的劳动参与率因受教育程度而有很大的不同,女性受教育程度越高,会使其平均初婚年龄增加,生育率降低,从而有更多的时间从事有偿工作。而就业反过来又提升了女性的议价能力。在工作场所,女性可以形成新的社会网络,增加其外部选择的可能性和获得独立收入的机会。

女性地位提升带来的个人发展效应,本质在于提升选择性的自由,即女性在为实现目标而作出选择的能力,包括对职业发展的选择、对婚姻的选择、对家庭决策的参与等各个方面。目前对于女性是“走出家”还是“回归家”尚存一定争论。我们对于性别红利的探讨,并不拘泥于女性劳动参与对经济发展的贡献,而是关注以性别平等为目标的女性地位提升,使女性更有自主意识和能力选择自己的生活。“走出家庭”认同其就业参与和社会参与带来的经济价值,“回归家庭”认同其家庭参与带来的劳动价值,不给女性角色设限,全面认可和释放女性的社会价值。

2.女性地位、缓解贫困与家庭发展

短期来看,女性地位提升有助于增加家庭的生产力和收入水平。性别不平等源于文化或制度的结构性安排,如果女性和男性同等的参加劳动、依据贡献分得收入,那么将会带来直接的家庭收益,比如增加劳动人手,或带来额外的收入。在知识经济时代,女性人力资本提高,加上女性注重细节、思维缜密的性格特征,比男性更能胜任电子信息、物流中介、科研教育和公共管理等工作[21]。女性在劳动力市场的工资水平较同行男性要低,女性地位的提升,可以显著增加女性个人工资。另外,在家庭决策中女性权力的增加还有助于合理地安排和利用家庭的有限资源,缓解饥饿和贫穷。密歇根大学的一项研究发现,1964年至1973年间,美国实行计划生育政策后出生儿童的家庭收入提高了2.8%,他们生活在贫困中的可能性降低了7%[22]。究其原因,一方面是父母收入的提高,这是父母职业发展和婚姻稳定的直接结果。另一个原因是女性地位的提升,使得贫困家庭更倾向于少生育孩子。

长期来看,女性地位的提升有助于增加家庭人力资本投资,实现可持续的减贫效应,有助于防止贫困的代际传递。一方面,女性地位提升有助于改善家庭的综合发展能力。一般来说,母亲对家庭付出的时间与精力多于父亲。母亲作为一个家庭中对孩子投入和开发的直接实施者,其素质对家庭成员的健康有着重要的影响,尤其是会影响子代的健康。妇女较高的受教育程度和就业水平,不仅会降低发展中国家的生育率,有利于改善儿童营养状况,并且母亲的身体素质和生活习惯也会对孩子的教育有正向引导作用[23]。体重不足的母亲和怀孕前缺乏微量营养元素的母亲更有可能生下体重不足的婴儿[24],因此女性地位上升可能会改善其在孕产期的饮食和医疗保健条件,提高女性的健康水平和生育能力。

另一方面,女性地位提升有助于长期地、可持续地减贫。随着对妇女和女童投资的增加,享有平等权利的女性会更健康,受到更好的教育,也就更容易获得土地、工作和财政资源。在预算约束有限的情况下,相对男性而言,女性会倾向于在营养、健康、教育等方面增加消费,尤其是会增加对子女的投资。经验研究显示,当妇女就业增加且可以掌控家庭资源时,她们往往比男性花更多的钱在食品、保健、服装和教育上,而这些支出可以改善家庭成员的营养健康状况,也可以为孩子提供更好的医疗和教育,从而改善家庭乃至整个社会福利[25]。女性也更有可能将资源传递给下一代,增加家庭财富积累,减少后代贫穷的可能性,进而消除贫困的代际传递[26]。可见,占人口二分之一的女性,其潜力的有效发挥是减少贫困的关键力量。

3.女性地位提升与经济发展

女性地位提升与宏观经济增长的首要联系,是曾经作为劳动力被忽视的、饱受家庭和生育压力的女性参与社会劳动所发挥出的潜能与价值。在许多国家,女性就业率的提高是近期经济增长的原因,而不是生产率提高的结果。一般来说,在人口较大比例由不从事生产劳动的老年人、儿童和女性组成时,单位劳动负担比较重,人均生产能力较低,不利于经济增长。儿童很难短期内进入劳动力市场,老年人口的生产能力随着时间的推移会进一步弱化;而占劳动年龄人口一半的女性,处在生命周期中最具生产性的阶段上,如果能对这部分人口红利加以充分开发和利用,将会为经济增长提供额外的源泉。另外,在教育和就业领域的性别不平等,会扭曲劳动力市场的资源配置,损害经济效率。在性别歧视的环境中,素质较高的女孩不能获得好的教育和工作岗位,意味着女孩的教育边际回报率高于男孩,投资女性有助于经济增长。跨国研究发现,性别工资差距增加50%,会导致人均收入减少到原来产出的四分之一;美国和其他国家人均产出的差异,很大一部分,实际上就是因为工资中存在的性别不平等导致的[27]。

女性地位的提升还可以通过增加储蓄来促进经济增长。女性地位提升所带来的劳动参与和收入提高,可以增加女性在家庭中的议价能力,使其逐渐成为家庭决策和市场消费的主体。并且女性比男性有更大的储蓄动机。男子会更多地求助于社会保险,从而减少为了平稳消费而储蓄的需要,女性则会为了未来以及下一代而储蓄。比如在韩国,女性家庭地位越高的家庭,家庭储蓄率越高,这是因为妻子比丈夫更谨慎,对未来可能的风险有更强的防范意识[28]。

女性地位的提升有利于实现经济长期、可持续发展。性别不平等作为一种外在的限制,阻碍了妇女获得管理职位或社会参与的机会。管理职位上的性别歧视,导致有效的管理人才减少,从而降低总的生产效率,同时也会导致人均收入下降。经验研究显示,女性比男性在脑力工作具有相对优势,随着经济发展由劳动密集型向资本密集型的转型,女性的优势也会日益凸显[29]。如果所有女性都被排除在管理岗位之外,那么每名工人的产出将减少大约12%;如果所有女性都被排除在劳动力市场之外,那么人均收入的损失将是40%[30]。2008年,普华永道(Price Water House Coopers)发布了报告《在互联世界中成功是什么?》,提到赋予女性力量就是赋予地球力量;德勤则直接指出“女性参与经济活动会持续刺激经济的增长”。因此增加对女性的培训,提升女性的领导能力,赋予女性更多的机会,会带来更高的回报。另外,女性参与家庭决策,会增加子女的人力资本投资,这会对未来的经济增长产生持续的积极影响。

但是我们也需要认识到,并不是女性地位提升就会促进经济增长。如果女性地位提升后,市场上没有足够的就业机会,也不会提高女性的劳动参与率。有学者发现,在女性受教育水平非常低的国家,女孩入学率的增加对该国人均GDP的增长率没有影响,反而在女性教育水平相对较高的国家,女孩教育入学率的进一步提高,可以实现更快的经济增长[31](P20-22)。许多东亚国家通过发展女性劳动密集型和出口导向型制造业,在世界市场上形成了独特的竞争优势[32]。为了使得这种具有竞争力的出口行业兴起和发展,需要给予女性平等的受教育和就业机会和权利。而在南亚很多国家,由于教育和就业方面的性别不平等,降低了国家在出口导向型增长战略中利用(相对廉价)女性劳动力的机会,所以发展速度相对较慢[33]。对此的一种解释是,性别不平等在低发展水平社会是一种轻微的资源配置扭曲;但在高发展水平社会是一种严重的扭曲。也就是说性别红利释放需要前提条件,即充足的就业机会。在农业社会中,女性地位提升的经济增长效应并不明显,在工业或后工业社会中,女性地位提升会显著促进经济增长。在经济全球化背景下,性别平等有助于提升出口导向型产业的国际竞争力,那些更多依赖女性劳动力的产业往往获得更大发展。也可以理解为,在女性地位从较低水平向性别平等趋近的过程中,大量新增劳动力或潜在生产力的释放,恰逢灵活有效的劳动力市场、对外开放和提高储蓄水平的经济政策,有助于新型经济体创造经济增长的奇迹。这是性别红利在宏观层面的核心内涵。

四、结论与进一步的讨论:从性别的视角理解社会经济发展

本文提出的性别红利分析框架,是以女性主义思潮和妇女解放为基础,同时根植于社会经济发展的实践与规律。它的作用不仅体现在对人们日常生活中习以为常的性别问题和发展理念的变革,而且重点在于以一种新的视角去理解家庭、社会、经济发展甚至是文化传统的变迁。我们认为,随着女性主义和妇女解放运动的兴起,女性地位逐步提升,加上人口转变带来了生育率的下降,越来越多的女性得以从家庭和生育中解放出来,实现了经济独立和个人发展。在这一过程中,女性个体素质提升,劳动和社会参与率增加,不仅为社会、经济发展做出了巨大贡献,也有利于增强家庭发展能力、破除贫困代际传递,性别红利效应也随之凸显。性别红利不是简单的概念拓展,更重要的是对社会经济发展基本规律深入的理解,为从社会性别角度来分析和看待问题提供了更广阔的视域。

性别红利是对人口红利理论的延伸和拓展,但就低生育率这个层面上两者存在悖论:低生育率有助于将女性从家庭中解放出来,增加有效劳动供给;而长期的低生育率必然会导致下一阶段劳动年龄人口的减少。从短期来看,生育率下降会带来性别红利释放的机会窗口。生育率的降低可以节省儿童保育时间,提高女性受教育程度,增加女性的劳动参与率[26]。受教育程度高的女性可以寻求较好的工作,获得更高的经济地位。总之,在多种因素的综合影响下,人口转变带来的生育率下降,提高了女性的劳动和社会参与率,为促进经济的发展提供了动力,这是性别红利的重要体现。从长期来看,低生育率会减少未来劳动力的供给,导致人口红利的消失。生育率的下降会带来下一阶段劳动力蓄水池的紧缩,加快了数量型人口红利的消退和关闭。女性在工作和家庭上的矛盾冲突也易导致对孩子的陪伴以及家庭教育的缺乏,阻碍了素质型人口红利的持续释放。对大部分国家和地区,特别是发展中国家,高生育率带来的数量型人口红利是经济发展的关键性支撑。我国劳动力规模自2010年出现了持续下降,劳动力供给从结构性过剩转向结构性短缺,当前显著低于世代更替水平的生育率加重了社会和学界对人口红利开发的忧虑。我们认为,性别平等是与可持续发展相适应、全球共同追求的美好愿景。随着生育率的持续下降,性别红利会成为未来很长一段时间经济增长的重要引擎。

性别红利分析框架,对分析当前人口经济发展态势以及反贫困有着重要的作用,在公共政策领域具有广阔的应用前景。例如,在精准扶贫的过程中,女性是脱贫攻坚的重点。一方面,针对女性开展的扶贫项目,不仅关系女性自身的生存与发展,而且有助于实现家庭真脱贫、稳脱贫的目标。另一方面以提升女性地位为扶贫抓手,还有助于加强家庭人力资本投资,阻断贫困的代际传递。全面二孩政策实施后,许多专家就认为应该采取政策让女性愿意生、想生,解决不敢生的问题。其实这种就事论事的做法就把女性放到工具性的地位上,不能从根本上解决社会均衡、可持续发展的问题。我们应该从女性个人价值的实现、从男女社会性别平等的角度,让女性认识到这是她的个人价值实现的组成部分,让大众觉得生育孩子是一个社会性的行为,而不是个人行为,在政策实施上可能会得到更多的认同和支持。

需要注意的是,性别红利如若完全等同女性红利,将会产生“反向歧视”。目前普遍存在的男性人数多,但男孩的教育程度比不上女孩的现象,不仅不利于男性的发展,也不利于女性今后的发展。受教育程度较低的男性更有可能实施身体和性暴力,更不太可能参与儿童教育。所以教育对所有人来说,都是培养性别平等意识和积累人力资本的关键。性别红利的经济效应,或许可以在短期内实现,但社会效应——这类需要在意识形态上改变所带来的增益,则是一个漫长的实现过程。未来有一天可能会达成性别平等,但需要很长一段时间——甚至长达一个世纪⑨。关于性别红利的研究还有很长的路要走,本文尝试赋予性别红利更全面、准确的内涵,建立起科学、合理的分析框架,为今后深入研究性别红利打下夯实的基础。

参考文献

[1] 李小江.女性乌托邦[M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[2] 杨云彦.中国人口迁移与发展的长期战略[M].武汉:武汉出版社,1994.

[3] Bloom, D. E., Williamson, J. G. Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia[J]. World Bank Economic Review,1998,12(3):419—455.

[4] Mason, A., Lee, R. Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend[J].Genus,2006,62(2):11—35.

[5] 蔡昉.人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长[J].人口研究,2004,(2):2—9.

[6] 穆光宗.中国的人口红利:反思与展望[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008,(3):5—13.

[7] 石智雷,杨云彦.人口红利、人力资源再开发与经济发展[J].学习与实践,2013,(5):15—22.

[8] 杨云彦,向华丽,黄瑞芹.“单独二孩”政策的人口红利效应分析——以湖北省为例[J].中南财经政法大学学报,2014,(5):3—8+13+158.

[9] Barbara, A. C. Radical Feminism:A Documentary Reader[M].New York: NYU press,2000.

[10] Boserup, E. Woman’s Role in Economic Development[M].London:St. Martin’s Press,1970.

[11] Rodgers, Yana van der Meulen. Woman’s Role in Economic Development[J]. International Journal of Social Economics,2010,37(4):339—340.

[12] Saunders, C., Dalziel, P. Twenty-five Years of Counting for Nothing: Waring’s Critiques of National Accounts[J].Feminist Economics,2017,23(2):200—218.

[13] 姜跃春.“安倍经济学”的困境与日本经济前景[J].国际问题研究,2015(2):103—111.

[14] Plank-Bazinet, J. L., Heggeness, M. L., et al. Women’s Careers in Biomedical Sciences: Implications for the Economy, Scientific Discovery, and Women’s Health[J]. Journal of Women’s Health,2017,26(5):525—529.

[15] Beaman, L., Duflo, E., et al. Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India[J].Science,2012,335(6068):582—586.

[16] Revenga, A., Shetty, S. Empowering Women Is Smart Economics[J].Finance and Development,2012,49(1):40—43.

[17] 恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M]. 北京:人民出版社,2018.

[18] Schultz, T. P. The Gender and Intergenerational Consequences of the Demographic Dividend: An Assessment of the Micro- and Macro- linkages between the Demographic Transition and Economic Development[J].World Bank Economic Review,2009,23(3):427—442.

[19] 蒋莱.性别红利的现实困境与未来走向[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2014,31(2):82—89.

[20] 吴晓瑜,李力行.母以子贵:性别偏好与妇女的家庭地位——来自中国营养健康调查的证据[J].经济学(季刊),2011,10(3):869—886.

[21]

相关知识

社会工作视角下的残疾人 社区康复发展研究

释放银发经济发展新动能

引导健康可持续发展 让露营经济从“网红”变“长红”

案例:优势视角下残疾人康复的社会工作介入(2)

《社会学与社会心理学视角下的睡眠研究》

低碳经济下的绿色建筑发展

太平洋建设:发挥民营企业中坚力量 助力非洲社会经济发展

茶文化的经济发展作用(茶文化的经济价值)

婚育关怀助力年轻人,政策红利驱动经济腾飞

数字经济推动职业健康管理的智能化发展

网址: 性别红利:理解社会经济发展的新视角 https://www.trfsz.com/newsview545544.html

推荐资讯

- 1发朋友圈对老公彻底失望的心情 6121

- 2从出汗看健康 出汗透露你的健 4002

- 3早上怎么喝水最健康? 3783

- 4习惯造就健康 影响健康的习惯 3400

- 5五大原因危害女性健康 如何保 3314

- 6连花清瘟、布洛芬等多款感冒药 3018

- 7补肾吃什么 补肾最佳食物推荐 2709

- 8男子喝水喉咙里像放了刀子一样 2524

- 910人混检核酸几天出结果?1 2283

- 10第二轮新冠疫情要来了?疾控中 2270