健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究路径

引用本文

孙梦如, 蒋莉, 郭沁. 健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究路径[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2020,50(3): 116-129

Sun Mengru, Jiang Li, Guo Qin. Research Paths of Public Risk Perception and Behaviour of Public Health Events from the Perspective of Health Communication[J]. JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCES), 2020,50(3): 116-129

DOI:10.3785/j.issn.1008-942X.CN33-6000/C.2020.03.153

Permissions

Copyright©2020, 浙江大学学报(人文社会科学版)

浙江大学学报(人文社会科学版) 所有

健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究路径

[作者简介] 1.孙梦如(https://orcid.org/0000-0002-8444-2126),女,浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生,香港城市大学联合培养博士研究生,主要从事健康传播、新媒体研究; 2.蒋莉(https://orcid.org/0000-0002-0515-2594)(通信作者),女,香港城市大学媒体与传播系副教授,博士生导师,传播学博士,主要从事社会化媒体、健康传播和人际传播等方面的研究; 3.郭沁(https://orcid.org/0000-0003-1396-1794),女,浙江工业大学人文学院讲师,主要从事健康传播和人际传播等方面的研究。

收稿日期: 2020-03-15

摘要

风险感知是指人们对风险的态度和主观判断,受个人心理认知及社会文化因素的共同影响。在健康传播视角下,从公众这个核心主体出发,以风险传播和沟通为主要切入点,公共卫生事件中的公众风险感知与行为具有如下五个研究路径:多学科和多种方法结合建立研究范式、在个体层面探究公共卫生事件中的个体心理机制、在群体共性层面探究公共卫生事件中的群体行为、从社会文化角度探究公共卫生事件、引导公众情绪和行为的策略。未来的研究应围绕这五个研究路径,在理论、研究方法和应用领域三个方面进行创新和完善:用跨学科的视角整合宏观微观机制;结合大数据、心理学实证及计算机仿真方法进行综合性实证研究;以重大问题导向和全球化为视角,拓宽应用领域。

关键词:公共卫生事件;公众;风险感知;情绪;健康传播

Research Paths of Public Risk Perception and Behaviour of Public Health Events from the Perspective of Health Communication

Sun Mengru

1,2,Jiang Li

2,Guo Qin

3Abstract

In the 21st century, the frequent occurrence of global public health incidents not only severely affects the public's psychology, but also poses serious challenges to public behavior and government crisis management. It is of great practical significance to study the mechanism of public risk perception and response behavior under public health events. In the new media environment, health communication studies from a multi-disciplinary perspective that integrates multidisciplinary theories contribute to the study of public risk perceptions, behavioral rules, and public emotional guidance in public health events.

The public is the core subject in public health events. Different people's perceptions of public health events vary greatly, and their perceptions further affect their attitudes and behaviors. Based on the disciplines of public management and social psychology, the research on public risk perception and behavior of public health events from the perspective of health communication is an expansion and deepening. Researchers widely believe that public risk perception is the essential element that affects public risk response behaviors, and the research field of risk perception is also expanding.

Based on the deficiencies and improvements of previous research, the article proposes the main paths of public risk perception and risk behavior under public health events research from the perspective of health communication. From the perspective of health communication, the study of public risk perception and behavior under public health events is a systematic and complete subject, with risk communication and communication as the core, including five research paths: multidisciplinary and multiple methods are combined together to establish research paradigms; the psychological mechanism in public health events is explored from the individual level; the group behavior in public health events is explored from the group commonality level; the public health events are explored from a sociocultural perspective; and strategies are identified to guide public emotions and behaviors.

These five basic constituent elements, namely ″source→message→channel→receiver→feedback″, comprehensively and systematically characterize the dissemination process of risk information. The risk information is first sent from the communicator, who communicate the risk information to people through interpersonal communication and media communication and then perceived and accepted by the public. The ″5W″ model takes into account the entire communication effect from the source to the audience, as well as the status and role of different subjects (such as government, media, and the public) in the communication process. It can be seen from the literature review that the existing research has involved all aspects of this process, but there are still some problems to be investigated,especially problems arising from the five research paths of health communication need to be broken through and solved. Surrounding these five research paths, relevant research from the perspective of health communication has important theoretical and practical significance.

Keyword:public health emergencies;public;risk perception;emotions;health communication

一、 引言

进入21世纪, SARS冠状病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒、中东呼吸综合征等全球公共卫生事件频发。新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情更使全球多个国家和地区陷入社会紧急状态。当前的公共卫生事件具有传染速度快、波及范围广、难以控制的特点, 不仅使公众的心理受到严重的影响, 还对公众的行为和政府的危机管理提出了严峻挑战。研究公众在公共卫生事件中的风险感知和应对行为的机制具有重要的现实意义。这是公共管理学、社会学、心理学等多学科所共同关注的话题, 也需要多学科的交叉融合以更好地应对。

在新媒体环境下, 健康传播学以整合多学科理论的多元视角, 推进了公共卫生事件中的公众风险感知、行为规律及公众情绪引导方面的研究。随着我国社会经济转型升级和网络等新媒体的迅速普及, 一方面, 公众的价值观念发生了巨大变化; 另一方面, 信息传播的成本降低, 虚假信息和谣言的传播极易引发物资哄抢等恐慌行为。而研究表明, 许多社会风险之所以最终转化为严重的社会冲突, 很大程度上源于不同主体的风险感知差异, 以及由这种差异所导致的应对策略和行为的不同[1]。所以, 政府如何有效地与公众进行风险沟通, 如何通过多种媒介途径进行信息传播, 已成为应对公共卫生事件的关键。

公众是公共卫生事件中的核心主体。公众是公共事件的直接应对者, 也是公共卫生事件政策的参与者和执行者。公众对公共卫生事件的认知程度和对处理措施的掌握程度, 直接影响到其对公共卫生事件的风险感知以及采取应对措施的准确性。不同人群对公共卫生事件的感知程度具有巨大差异, 而感知程度又进一步影响其态度和行为方式[2]。这些差别一方面源于微观层面上个体特征的不同, 另一方面也受到宏观层面上公共卫生事件历史、社会文化传统和价值观的影响。例如, 从社会文化传统和价值观的因素来看, 在近期的新冠肺炎疫情期间, 中国政府采取了全方位措施遏制疫情的扩散蔓延, 赢得了包括世卫组织在内的国际组织和多国的广泛肯定与赞誉。在这个过程中, 中国民众的集体主义精神和利他主义大局观均在风险感知和应对中起到了关键作用。相比之下, 海外的抗疫政策往往受到个人主义价值观和多种反对声音的影响, 目前疫情在海外多国还存在进一步蔓延的趋势。因此, 把公众的风险感知和风险应对置于特定的社会文化情境中, 深入了解公众对公共卫生事件的感知程度、感知方式、整体感知水平以及感知影响因素, 是理解公众认知突发事件、预防和应对公共卫生事件的基础。

在健康传播视角下, 对公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究, 是在公共管理学和社会心理学等学科的基础上进行的拓展与深化。公共管理领域的风险管理是指将风险降低到社会可以接受的水平的多种措施和手段, 包括监视、控制和公共沟通等。除了公共管理学, 社会心理学也是理解公共卫生事件中公众风险感知与行为的重要学科, 它聚焦公众的心理和行为机制。而健康传播视角下应对公共卫生事件的策略, 是以风险管理的框架为基础, 以风险传播和沟通为核心, 并运用社会心理学的相关理论进行政府与公众之间的风险传播与沟通。应对风险事件, 不仅需要通过社会心理因素和措施来丰富应急管理的技术和行政功能, 还需要利用先进的技术和手段来提升管理质量①(①Rohrmann B., ″Risk Perception, Risk Attitude, Risk Communication, Risk Management: A Conceptual Appraisal, ″ in 15th International Emergency Management Society (TIEMS) Annual Conference, 2008.), 需要公众、政府、媒体等风险防控主体的充分协同配合。该视角采用混合研究方法和跨学科研究, 深入而系统地探究公共卫生事件中的公众风险感知与行为规律, 并提出超越传统的独特应对策略。

二、 公共卫生事件中的公众风险感知与行为

下面先厘清公众风险感知和行为的基本概念, 梳理现有的公共卫生事件中风险感知与应对行为的研究现状。

(一) 风险感知和行为的基本概念

风险感知和行为的概念来源于社会心理学, 而后被逐步引入风险管理和传播学领域。国内外研究普遍认为, 风险感知是影响公众对风险的接受程度及后续风险应对行为的基础[3]②(②同上。)。风险根据其自然属性可被简单分为自然灾害(如地震、台风等)、人为事故(如恐怖袭击等)和公共健康事件(如埃博拉病毒、新冠肺炎疫情等)[4]。许多与健康行为相关的理论均以风险感知为核心概念, 研究其如何改变个人的健康态度及健康行为, 如健康信念模型(Health Belief Model)、防护性行为决策模型(Protective Action Decision Model)等[5, 6]。然而, 对风险感知的定义, 研究者尚没有定论。例如, Brewer等将风险感知定义为个人对可能发生的伤害的预判[3]; Rohrmann将其定义为人们对正在发生的或可能面临的危害的判断和评估①(①Rohrmann B., ″Risk Perception, Risk Attitude, Risk Communication, Risk Management: A Conceptual Appraisal, ″ in 15th International Emergency Management Society (TIEMS) Annual Conference, 2008.); Paek和Hove认为风险感知是人们对发生负面情况, 如伤害、疾病和死亡等后果的可能性的主观判断[4]。虽然研究者对风险感知的定义多样, 但普遍认为风险感知是人们对突发事件的心理认知[7]。这种侧重个人心理层面的定义在一定程度上受到Slovic等提出的心理测量范式和风险感受假设的影响[8][9]220-231[10]。

Slovic等提出的心理测量范式被广泛应用于风险认知研究中以考察情感和认知如何影响人们的风险感知[8][9]220-231[11]。相关研究认为, 风险感知是人们对风险的解读和主观判断, 包含两个维度, 即情感维度和认知维度[4]。前者指人们对风险的情绪感受, 后者指人们对风险的了解程度。此外, Slovic根据人们的直观感受, 将风险分为恐惧风险和未知风险两类。恐惧风险表示风险的不可控性和严重性, 而未知风险代表风险的未知性和不确定性[4, 11]。不同类型的风险会激发人们不同的情绪反应, 而人们对风险的主观评价及后续的应对行为均建立在相应的情绪反应上。例如, 在面对地震等已知的严重自然灾害时, 人们会因感到恐慌而积极避难; 但当面对未知疾病时, 人们可能会因其不确定性而选择观望。除了情绪感受, 人们的风险感知还受到认知水平的影响。一般来说, 专业人员对风险的感知和评估多建立在专业知识和客观分析上; 而非专业人员, 如公众, 因缺乏相关知识, 更依赖于他们的情绪和直觉判断[4, 12]。因此, 公众在面对未知风险时更容易因误判风险可能带来的后果而采取不恰当的应对措施, 而有效的风险沟通可以规避由错误感知引发的负面结果②(②同上。)。

虽然Slovic等建立的心理测量范式为后续风险感知的相关研究提供了坚实的理论基础, 但其过度重视个人层面的因素, 有较大局限性。近年来, 一些研究者指出, 除了个人层面的因素, 社会文化因素也会影响人们的风险感知[4, 13]。这是因为社会文化规范构建和约束了人们对事物的认知和感受。在风险感知情境下, 个人对风险的定义、态度、判断、接受程度等均源于他们所处的社会文化环境[4, 14]③(③同上。)。总的来说, 风险感知是指人们对风险的态度和主观判断, 受个人心理认知及社会文化因素的共同影响。

(二) 公共卫生事件中的风险感知与应对行为

国内外有关公共卫生风险感知与应对行为关系的研究还处在探索与起步阶段。此类研究致力于与公共卫生工作者和公众就存在潜在影响的个人或社区的工业、医疗、环境、社会以及灾难性风险和危害进行沟通[15, 16]。具体地说, 以美国为代表的国外相关研究在2001年“ 9· 11” 事件后开始涌现, 而中国的相关研究从2003年SARS冠状病毒疫情后开始出现。相关研究探究了公众对事件的风险感知和应对行为, 并提出相应的策略与政策建议。通过文献回顾, 可以看出相关的研究呈现出典型的跨学科性, 健康传播整合了这些学科的相关理论, 以风险沟通为核心, 日益成为相关研究的主力军。

在宽泛的危机与风险传播领域, 主要有四个相互交叉的学科, 即环境风险传播、灾害管理、健康促进与传播、媒体与传播研究[17]。这些研究认为, 威胁的特征、信息的特征、警告如何传达以及接收方如何处理信息, 都是决定公众是否采取特定应对措施的关键因素。具体地说, 环境风险传播研究认为, 人们对威胁自身健康和安全的事件的反应会引发各种各样的情绪、认知和行为反应[18]。灾害管理方面的相关研究聚焦在对特定事件的灾难预警上, 包括在事件发生前、发生中和发生后[19]。健康促进和传播方面的研究涉及如何使用计划好的、有说服力的信息和传播活动来改变人们的意识和健康行为[20]。媒体与传播研究认为, 新闻媒体在危机中的报道是一把双刃剑, 真相有时会被夸大[15]。

总体来看, 这些研究都日益重视风险传播和沟通。首先, 许多研究将风险沟通作为影响公众应对行为的重要因素。例如, Smith分析人们对风险的感知、沟通和管理对SARS的经济影响所起的作用[21]。Devnani通过回顾在流行性感冒期间能够增强和降低健康照护工作者工作意愿的因素, 发现工作者对家人与爱人的担忧等风险沟通因素与其他一系列因素共同发挥着重要的影响[22]。其次, 新媒体成为人们实施应对行为的新渠道和新工具。Kittler等发现在公共卫生危机期间, 许多人在互联网上寻找信息, 而这些信息可以对此类危机的应对行为产生积极影响[23]。Reynolds和Seeger介绍了一种被称为危机和紧急风险沟通(CERC)的模型, 该模型运用传统的健康和风险沟通概念, 并与危机和灾难传播中的工作结合起来, 提出在各个阶段应与公众进行不同的沟通行为[24]。

(三) 前期研究的不足与可改进之处

从以上梳理可以看出, 风险感知和风险应对行为受到管理学、心理学、传播学、社会学、灾害学研究等领域学者的广泛关注。研究者广泛认为, 公众风险感知是影响公众风险应对行为的核心要素, 风险感知的研究领域也在不断扩展。虽然相关研究取得了相当大的成就, 但是针对公共卫生事件的研究仅有2003年SARS冠状病毒疫情发生后的少数研究, 还处在非常不成熟的阶段。

首先, 对于风险感知, 国内外的相关研究基本来源于心理学领域, 而引入其他学科后的创新相对有限。目前, 各学科的学者针对不同事件提出风险感知研究体系, 以分析风险感知在个体和灾害中的特征和差异。相关研究从探讨公众和专家的认知特征逐渐拓展到分析个体及其所处的社会和文化的风险感知特征。因此, 应从社会、个体、文化等多重视角和多学科综合分析公众对灾害的风险感知, 探寻个体认知与社会因素的交互机制, 建立更加客观和科学的研究范式。

其次, 国内的风险感知研究开始较晚, 经验研究工作也比较少。近一段时间由于我国灾害频发, 学者们开始关注公众对灾害的风险感知与面对灾害的应对行为, 从而涌现出一批灾害风险感知方面的研究。在公共卫生事件方面, 少数研究者, 例如何心展等, 建立了中国民众在“ 非典” 疫情中风险感知的心理行为预测模型, 并得出对政策具有指导作用的发现[25]。因此, 应依托国内外已有的经验研究以及公共卫生事件的数据与调查结果, 从实际出发来修正和改进已有的理论模型。

再者, 伴随着风险感知研究的迅速发展, 多种研究工具和方法在灾害风险感知研究中得到了广泛应用。然而由于风险的感知过程较为复杂, 不同研究方法都只是从单一维度切入, 缺乏系统而综合的研究方法[26]。因此, 在方法上, 应针对公共卫生事件, 发展出几种规范的、可重复的研究模式, 以推进相关研究的理论发展。

再次, 现有的公众风险应对行为的研究多集中于公众风险的感知和个体特征等因素对风险应对行为的差异性影响。虽然已有一些研究表明, 公众风险感知是个体特征与公众行为之间关系的中介变量, 但这一重要影响因素还未受到足够的重视, 且多数研究仍然局限于从静态的角度进行描述分析。因此, 应聚焦公众的风险感知对风险应对行为的影响这一核心问题, 以构建相关的理论模型与动态发展机制。

最后, 全球化进程使人类史无前例地形成了“ 人类命运共同体” 。在公共卫生事件中, 区域性的风险可能快速演变成全球性风险, 因而有必要在全球化的视角下研究公共卫生事件。因此, 进一步探寻公共卫生事件中公众风险感知对风险应对行为的影响, 结合本国国情, 将国内外公众都作为研究对象, 可以使灾害风险感知研究成果能更切实地指导风险管理政策的制定。

三、 健康传播视角下的主要研究路径

基于先前研究的不足与可改进之处, 本文提出健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知和行为研究的主要路径。从健康传播的视角来看, 公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究是一个系统而完整的主体, 以风险传播和沟通为核心, 主要包括五个研究路径:多学科和多种方法结合建立研究范式, 在个体层面探究公共卫生事件中个体的心理机制, 在群体共性层面探究公共卫生事件中的群体行为, 从社会文化角度探究公共卫生事件, 以及引导公众情绪和行为的策略。

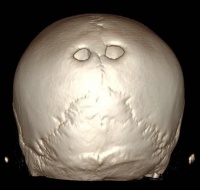

这五个研究路径是以传播学的基础理论“ 5W” 模式为依据的(详见图1), 即传播过程及其五个基本构成要素是:谁(who)、说了什么(what)、通过什么渠道(in which channel)、对谁说(to whom)以及所取得的成果(with what effect/feedback)[27]。“ 5W” 模式表明传播过程是一个目的性行为过程, 具有企图影响受众的目的, 为人们理解传播过程的结构和特性提供了具体的出发点。这五个基本构成要素具有内在逻辑关联, 即信源→ 渠道→ 信息→ 受众→ 传播效果, 全面而系统地刻画了从传播者发布风险信息, 到风险信息经人际沟通和媒体传播被公众感知并接受的传播过程。“ 5W” 模式考虑到了从信源到受众的整个传播效应, 以及不同主体(例如政府、媒体、社会公众)在传播过程中的地位和作用。从文献回顾可以看出, 现有的研究已涉及这一过程中的各个环节, 但仍然有一些问题有待挖掘, 例如信源的可信度、媒体传播的责任与有效性、信息传播带来的恐慌与谣言、受众对信息接触的选择性和传播效果的时效性等。而且, 随着公共卫生事件的发展, 这一传播过程呈现循环往复的态势。公众与政府和社会组织等传播者是如何进行互动的, 仍需进一步探讨。以上这些研究问题与不足都需要围绕健康传播的五个研究路径加以突破和解决。

(一) 多学科和多种方法结合建立研究范式

在健康传播视角下, 应结合管理学、心理学等相关学科, 从理论和实证上探究公众对公共卫生事件的风险感知路径和心理行为机制。从个体、群体、社会文化等多重视角和多学科综合分析公众对公共卫生事件的风险感知, 寻找个体认知与社会因素的交互机制, 建立更加客观和科学的研究范式。

在理论构建上, 将风险感知和管理机制细分为发现、评估、态度和应对等阶段, 并结合个体和群体两个层面, 刻画从风险感知到风险应对的复杂机制。在研究方法上, 首先, 利用大规模问卷调查的方法, 基于风险感知行为的著名理论(如健康信念模型、保护动机理论), 在个体层面上构建公共卫生事件中从公众风险感知到行为的机制模型。以现有文献为出发点, 解析风险感知的概念维度, 并以公共卫生事件为情境校正测量量表。从前文可以看出, 风险感知作为一种主观判断, 包含了风险后果、风险强度等多个维度, 也因研究情境的不同而包含不同的判断对象。公共卫生事件中风险感知不仅涉及个体伤害和损失, 也涉及对群体和社会造成的后果的判断, 而现有文献更多聚焦单一维度, 所以应针对公共卫生事件的具体情境对其进行修正。其次, 利用大数据方法在群体层面上测试该机制模型。在新冠肺炎疫情的情境下, 找出显著影响公众个体行为的因素, 厘清公众对公共卫生事件的心理和行为反应机制; 并聚合微观样本, 以时间为自变量, 观察和描述关于新冠肺炎的讨论主题和情绪表达如何随时间以及关键事件(例如防疫政策的宣布)的发展而变化, 并对比国内外公众风险感知的不同, 结合时间、关键事件和各国防疫政策的不同进行分析, 探究其与输入性病例和交通管制政策之间的联系。

(二) 在个体层面探究公共卫生事件中的个体心理机制

在健康传播视角下, 公众面对风险时的个体心理和行为机制的理论, 主要来源于社会心理学, 并在健康传播领域受到广泛应用和发展, 例如, 健康信念模型、保护动机理论、防护性行为决策模型以及情境危机传播理论。然而, 前期的理论和研究主要关注认知因素对个体风险感知与行为的影响, 而忽视了情绪因素对个体风险感知与行为的作用。

具体而言, 在健康教育与健康促进方面最常用的理论都考虑了认知因素对个体风险应对行为的作用机制。如健康信念模型认为, 人的行为是心理活动的结果, 而决定人们采取某种行为的最直接的心理活动就是人的知觉、态度和信念。保护动机理论认为, 人们通过威胁评估和应对评估的综合作用而形成整体决策, 主要由事件严重性、风险易感性、反应效能、自我效能、保护意愿和保护行为六个模块组成。防护性行为决策模型解释了公众的长期风险应对策略, 该理论认为, 防护性行为就是公众在卫生事件下的应对行为, 此行为受到资源特征、信息渠道和风险特征的影响[8]。情境危机传播理论认为, 在危机发生后, 组织一般会采取两种主要的回应方式:进行危机信息的告知和事件应对引导, 以及采取危机反应策略[28]。

然而研究者对情绪因素的作用的探讨却极为有限。在这方面较为知名的理论主要有两个, 即风险感知情绪模型与风险信息寻求和加工模型。风险感知情绪模型从情绪和认知两个方面研究公众对科技风险事件和风险因素的感知与接受[12]。该模型较为全面地描述了公众面对公共卫生事件时, 风险感知如何形成进而对其行为产生影响。后来, Slovic等应用此理论进行的大量研究都表明, 风险感知的强弱程度受到社会情绪的重要影响。风险信息寻求和加工模型展现了个体心理学变量与社会性因素之间的相互作用路径, 以及它们影响个体寻求和加工风险信息的途径[29]。该模型的关键组成成分包括:知觉风险特征、对风险的情感响应、信息主观规范和信息不足性、知觉信息收集能力和对风险信息的态度。

(三) 在群体共性层面探究公共卫生事件中的群体行为

在健康传播视角下, 群体共性层面的风险感知与行为可从群体情绪角度探讨。Rime等认为, 情绪并非单纯是个人对环境刺激(如突发事件)的内心表达, 而是在群体分享和互动过程中产生的, 即情绪社会分享[30]。突发事件尤其是引发负面情绪的事件在一定程度上会导致人们对自我和社会的认知失调[31]。为消除这种认知失调并维持稳定的自我认同、社会信念, 人们会有强烈意愿与周围人讨论事件的意义并寻找应对措施[32, 33]。面对公共卫生事件, 公众更易产生恐慌、焦虑等负面情绪而亟须从群体讨论中统一对事件的风险认知, 并确定后续应对行为。此外, 个体在人际互动中会对突发事件产生更强烈的情绪, 且群体中的个人情绪会随群体分享和互动的增加而被逐渐放大[34, 35]。此时, 若没有及时有效的风险沟通和正确的行为引导, 公众极易出现群体恐慌心理并严重影响群体行为[36]。例如, 在此次新冠肺炎疫情初期, 部分欧美国家因缺乏对公众的引导而出现了哄抢物资等现象。

实验研究建立了不少模型来拟合突发事件中的群体情绪传播和应对行为。例如, 陈卫明等发现群体恐慌情绪的传播机制与传染病传播相类似, 并在传统的传染病模型中加入了群体和环境影响因素, 改进后的模型对群体恐慌情绪的传播有较好的拟合度[36]。近年来研究者还运用前沿大数据探究公共卫生事件中的群体行为, 构建群体情绪传播模型, 并找出量化群体行为的重要指标。如王雷等采用系统动力学和社会网络相结合的研究方式, 建立计算机模型以探索群体情绪传播的动力学规律[26]。孟博等也运用计算机程序模拟了不同突发危机事件, 如火灾事件中恐慌情绪的传播及群体行为的动态特征[38]。此外, 因社交媒体在群体情绪传播中起重要作用, 郝苗苗等提出可用词典的权重规则算法、分类器的情绪分类算法等方法对社交平台(如微博等)上的中文文本实行情感分析和分类预测[39]。强韶华等以社会网络和社会动力学为工具建立计算机仿真模型, 模拟网络突发事件中的舆情演变过程及群体行为规律[40]。

(四) 从社会文化角度探究公共卫生事件

在健康传播视角下, 从社会文化角度分析, 可较好地理解社会文化因素对公众风险感知和应对行为的内在影响机制[41, 42, 43]。过去以群体情绪为核心概念的研究, 可以说明公众面对公共卫生事件时的共同特性, 却难以解释为何面对同样的风险, 不同群体会产生不同的风险感知和应对行为。这种社会文化方面的影响因素既包括不同国家和地区的历史、社会文化传统和价值观, 也包括微观层面的个人的世界观和价值观。以微观层面为例, 风险文化理论认为, 在某一特定群体中, 文化偏见调节了社会关系, 而这两者又共同决定了该群体的社会结构以及群体中的个体的生活方式。此处, 文化偏见可理解为群体共享的价值、信念或世界观; 社会关系可理解为几种特定的人际关系, 即个人主义者、等级主义者、平等主义者和宿命论者[42]。这种由文化等决定的生活方式可帮助理解人们对风险的选择性关注, 即是否将特定问题定义为危机, 如何判断不同危机带来的风险损害等[41, 42]。

社会文化角度的研究发现, 受社会文化的影响, 一方面, 不同群体对同一事件的风险感知或有不同; 另一方面, 同一群体在不同事件中也会呈现不同程度的风险感知。例如在环境问题上, 对于气候变化风险, 相对于个人主义者和等级主义者, 平等主义者有更强的风险意识, 而宿命论者对环境风险不敏感[44, 45, 46]。而对其他类型的事件, 如个人健康议题, 有研究发现, 等级主义者和个人主义者对强制女学生注射HPV疫苗的政策抱有更强的风险感知, 也更为抵制, 而平等主义者对此有较低的风险感知[47]。因此, 未来在群体层面的研究也应考虑社会文化因素是如何作用于公众的风险感知的。

(五) 引导公众情绪和行为的策略

在健康传播视角下, 引导公众情绪和行为的策略仍是以传播和沟通为核心, 包括人际传播和大众传播的方式。由于有关公众的公共卫生事件风险感知和行为的研究具有跨学科性, 在该视角下引导公众情绪和行为的策略也结合了各学科的方法和措施。回顾文献可以看到, 媒体传播在相关研究中正发挥越来越重要的作用, 而健康传播又是媒体传播中较为注重策略和实际的领域。在健康传播视角下, 引导公众情绪和行为的策略围绕“ 5W” 模式的五个基本构成要素, 从传播过程中三个最为重要的主体(信源、传播渠道、受众)的角度提出相应的策略和建议。

对于作为信源的公共卫生部门和政府来说, 应全面地考虑公共卫生事件中社会各界所发挥的作用, 尤其是新闻媒体。由Reynolds和Seeger提出的危机和紧急风险沟通模型, 可以作为公共卫生部门和政府进行风险沟通的指导。该模型运用传统的健康和风险沟通概念, 针对公共卫生危机和风险沟通, 提出在各个阶段应与公众进行不同的沟通行为, 并提出了包括及时、准确、可信、表达共情、促进行动、尊重的六大准则[24]。就我国而言, 首先, 相关部门可以利用大数据和用户生产内容来掌握公共卫生事件的发展动向, 准确掌握公众对公共卫生事件的反应, 及时准确地与公众做好风险沟通工作, 并建立和改善相关政策[21]。其次, 相关部门应发挥新媒体优势, 利用新媒体手段进行风险沟通。新媒体的传播速度和覆盖范围已大大超越传统媒体, 但虚假信息和谣言也在大肆传播。相关部门也应利用新媒体, 加强对公共卫生事件发生期间公众的信息发送和接收方式的了解, 丰富传播媒体的形式, 改善正在实施中的风险沟通计划[48]。相关部门应在多种媒体, 尤其是新媒体平台上, 与公众及时进行风险沟通并澄清虚假信息和谣言, 提高风险沟通的效率。

对于作为信息受众的公众来说, 应提升健康素养和媒介素养来辨别虚假信息和谣言, 对风险信息进行正确的感知和应对。首先, 健康素养影响公众的应对行为, 缺乏健康素养甚至会阻碍公众采取正确的应对行为。研究发现, 公众对有关公共卫生部分病症的知识、治疗选择和传播性存在误解[49]。而即使是公共卫生工作者, 其风险感知调节和知识鸿沟也已经成为应对公共卫生事件的障碍[50]。另一方面, 媒介素养决定了公众能否正确获取健康信息和进行风险感知。媒介素养包括公众正确地、建设性地享用大众传播资源, 充分利用媒介资源完善自我, 参与社会进步的能力。这要求公众选择真实可信的媒体来获取公共卫生事件的正确信息。研究发现, 在公共卫生危机发生期间, 许多人在互联网上寻找信息, 而网络信息可以对此类危机的应对行为产生积极影响[23]。但总体而言, 公众在使用网络媒体时, 需要更进一步地思考和判断信息的真实性, 不盲目转发和扩散虚假信息与谣言。

对于作为信息传播渠道的媒体来说, 在报道公共卫生事件时, 应扮演好事实核查的“ 把关人” 角色。在编辑新闻时, 应引用官方和权威的信息来源, 从源头上避免虚假信息和谣言的扩散。如果说人际传播更多的是在个体层面影响公众的风险感知和行为, 那么新媒体则是在群体维度广泛地影响社会的群体风险感知和行为。对传统媒体来说, 可利用其专业优势来深度挖掘公共卫生事件的起源、发展等事实真相, 并广泛传递给公众, 使流言止于公开。例如, 在新冠肺炎疫情期间, 有些媒体以一系列深度报道还原事件全貌, 在让受众知情的同时也疏解了社会情绪。而对微博等新媒体来说, 应加强对平台消息真实性的查证和把关, 遏制谣言传播; 把握“ 正和博弈” 规律, 构建有序舆论生态空间, 实现政府与公众的双赢; 加强舆论引导, 提高新媒体素养和情感传播中的共情能力[51]。在辟谣时, 搭建公众参与的渠道, 采取适当的措施鼓励公众参与, 有效抑制谣言传播[52]。

四、 讨论与结论

本文提出了健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知、行为规律及公众情绪引导方面的五个研究路径。具体地说, 从公众这个核心主体出发, 以风险传播和沟通为主要切入点, 结合相关学科的理论与框架, 为促进公众的公共卫生风险感知与应对行为的研究做出一定的贡献。围绕五个研究路径, 健康传播视角下的相关研究具有重要的理论与实践意义。

(一) 健康传播视角的理论意义

健康传播视角下的相关研究可以丰富突发事件下应急管理领域的理论研究。该视角以全球化趋势下的公共卫生事件为研究对象, 以风险感知和应对行为为切入点, 深入研究公众风险应对行为的影响因素, 结合深层次社会文化考量, 提出科学有效地引导公众实施风险应对行为的策略, 对完善突发事件下的应急管理体系具有重要的理论指导意义。

其次, 将公众感知风险信息和行为视为一个传播过程。该视角以传播学的基础理论“ 5W” 模式为依据, 全面而系统地理解公共卫生事件传播过程的结构和特性。这个结构包含了信源、信息、渠道、受众、传播效果五个基本要素, 该视角的五大领域, 即控制研究、内容研究、媒介研究、受众研究、效果研究, 就是由这五个要素展开的。而以公众为核心主体的研究就成为受众研究的一个类型。将公众放在这个传播过程中, 就能较为清晰地理解公众感知风险信息到行为的过程。

该视角既考虑到从信源到传播效果的整个风险传播过程, 也考虑到了其中各个主体的地位和作用。在这个过程中有三个关键主体, 即政府和社会组织、媒体、社会公众。政府和社会组织是发布信息的主体, 即风险信息的源头; 媒体是向社会大众传播的渠道, 即风险信息的扩散者; 公众是风险信息的接受者, 同时也是二次传播的传播者。

此外, 该视角同时从公众个体的微观层面和公众群体的宏观层面来考察公共卫生事件传播的过程与效果。在公众个体的微观层面, 公众对风险信息的感知(即风险信息的传播过程)可以从社会心理学的角度来理解; 而在公众群体的宏观层面, 公众对风险信息的感知可以从公共管理的角度来理解。在将两个层面相结合的基础上, 相关研究同时运用问卷法与大数据两种方法。问卷法在静态层面上找出影响公众个体风险感知过程的要素; 而大数据方法构建了公共卫生事件中公众群体的风险感知和应对行为的预测模型, 全面而客观地呈现公众风险感知和应对行为的动态过程。

最后, 该视角还在深层次上探析不同国家和地区的社会文化因素对整个传播过程的每个主体的影响。这种社会文化因素的考量是对现象的深层次认知, 包括公共卫生事件历史、社会文化传统和价值观等, 既考虑到微观层面公众的个体应对行为, 又展现了宏观层面公众的群体行为, 可由点到面地剖析公众的风险感知和行为规律。研究发现可对以往的风险行为理论进行重要的修正与拓展。中国因为经历过2003年的“ 非典” , 面对此次新冠肺炎疫情, 从政府到民众的风险感知和应对行为都比西方社会更为敏锐和有效。并且, 在整个抗疫过程中, 中国民众以集体主义价值观为上, 服从政府的安排, 取得了成效明显的抗疫成果。

(二) 健康传播视角的实践意义

健康传播视角下的相关研究在公众个体的微观层面深入探究公共卫生事件中个体的心理机制, 为今后公共卫生事件中调节和引导公众情绪做了充分的准备。以公众的风险感知和风险应对行为为切入点, 能够深刻认识公众个体心理行为的潜在机理和规律, 从而为公众的心理疏导和行为引导提供直接指导。

该视角还在公众群体的宏观层面全面展现公共卫生事件中公众群体的行为规律, 为政府、社会组织、媒体等风险防控主体提供政策和实践指导。对作为参与者和配合者的公众群体的行为特征和变化动态展开研究, 能够精准地预测群体行为的时间节点和干预时机, 可使公共卫生事件应急管理机制更好地发挥作用。

最后, 该视角对比国内外公众在风险感知和风险应对上的异同, 能够为在全球化框架下有效应对公共卫生事件提供更多科学建议。综合考量国内外公众在新冠肺炎疫情中的群体行为和群体情绪特征, 结合社会文化和社会价值体系等宏观因素, 可为今后应对国内外公共卫生事件的相互影响和制定与中国国情相符的抗疫战略提供经验依据。

(三) 结论与展望

未来的研究可结合上述五个研究路径, 从以下三个方面出发, 进一步推进健康传播学在相关领域的研究。

第一, 用跨学科视角整合宏观微观机制, 在理论上进行创新。在健康传播视角下, 同时在微观和宏观层面了解公众风险感知和应对行为的特征和机制。在微观层面揭示个体风险感知、情绪感染和风险应对之间的关系, 找出促进适应性应对的有效机制; 在宏观层面了解群体情绪传播的方式, 结合事件时空性、集群关系和集群规范等社会文化因素, 深入了解群体行为机制, 建立更加客观和科学的研究范式。

第二, 结合大数据、心理学实证及计算机仿真方法进行综合性实证研究, 在研究方法上进行创新。在健康传播视角下, 采用跨学科研究方法进行综合性实证研究, 可以使各研究方法相互配合, 互为补充。基于国内外社交媒体的大数据分析, 同时聚焦个体和群体行为, 结合公共卫生事件的时空范畴揭示群体机制。大规模数据调查聚焦个体公民, 同时也考虑群体和空间属性, 从认知行为和社会文化两个角度进行考察。心理干预实验则从微观层面探究提高个体适应性应对的策略。而计算机建模和仿真实验着力于宏观调控, 找寻群体性事件的预警指标和应对节点。

第三, 以重大问题为导向, 在应用领域进行创新。当下新冠肺炎疫情已成为在全世界范围内蔓延的重大公共卫生事件。基于我国的现象和实践, 结合海外情况, 在健康传播视角下, 可以提炼出在全球化视野下研究公众在公共卫生事件中的风险感知及其行为规律的新视角。研究结果将对防范国内外风险的相互影响、建立防范公共卫生事件风险的管理机制和建立常规公众引导和教育机制有较强的现实意义。

参考文献

[1]Franken I. H. & Muris P. ,London:

Earthscan Publications, 2000.[本文引用:2][10]Loewenstein G. F. ,Weber E. U. & Hsee C. K. et al. ,

Columbus:

Battelle Memorial Institute, 1994.[本文引用:1][17]Glik D. C. ,

[He Xinzhan, He Haozhen & Chen Chuanfeng et al. ,

[Wang Lei, Fang Ping & Jiang Yuan,

[Wang Zuojun, Hou Yiru & Kuang Yi et al. ,

[Chen Weiming, Zhou Haojie & Zhang Yiying et al. ,

[Wang Huan,

[Meng Bo, Shao Liyun & Liu Mao et al. ,

[Hao Miaomiao, Xu Xiujuan & Yu Hong et al. ,

[Qiang Shaohua & Wu Peng,

London & New York:

Routledge, 2004.[本文引用:3][43]Karl D. ,

[Chen Chaoyang & Su Ke'er,

[Jin Yalan & Xu Qizhi,

相关知识

积极心理学视角下高职学生心理健康教育路径研究

碱水面包是“减肥神器”吗丨长三角公共卫生播报

聚焦城市化背景下大气环境健康风险研究

公共卫生

基于“健康中国”视角下全民健身运动路径探索

健康发展与政策研究

李立明:公共卫生是关系大卫生、大健康的大学科—新闻—科学网

关注健康生态研究

社区老年人健康照护服务模式构建路径研究

方俊:同一健康视角下的现代健康治理体系建设

网址: 健康传播视角下公共卫生事件中公众风险感知与行为的研究路径 https://www.trfsz.com/newsview83431.html

推荐资讯

- 1发朋友圈对老公彻底失望的心情 6121

- 2从出汗看健康 出汗透露你的健 4002

- 3早上怎么喝水最健康? 3783

- 4习惯造就健康 影响健康的习惯 3400

- 5五大原因危害女性健康 如何保 3314

- 6连花清瘟、布洛芬等多款感冒药 3018

- 7补肾吃什么 补肾最佳食物推荐 2709

- 8男子喝水喉咙里像放了刀子一样 2524

- 910人混检核酸几天出结果?1 2283

- 10第二轮新冠疫情要来了?疾控中 2270