“托幼一体化”:理念、路径和启示

龙湘婕

(华中师范大学教育学院,武汉 430079)

摘要:在当前人口老龄化、经济发展转型升级以及社会人才竞争不断加剧的影响之下,“托幼一体化”服务体系构建在世界范围内形成早期发展领域的发展共识。芬兰依照自身深厚的教育基础和完善的福利机制,发展出一套整合程度高、教育质量优秀且教学成果显著的托幼服务体系;日本在经过漫长而保守的“托幼一体化”政策改革后,实现了保育与教育内容一体化发展上的深入衔接;中国上海地区以政府主导托幼服务体系的统筹规划,率先完成了行政管理机构的统一。综合分析和探究三者的托幼政策和项目表现背后的历史逻辑和路径优势,立足于我国现实国情与实践基础,为我国本土“托幼一体化”发展提出重视早期发展理念一体化、规范政府主体责任、重视托幼课程体系和师资培养及促进社会多方参与的建设策略。

关键词:“托幼一体化” 早期发展 托育服务

中图分类号:G610 文献标识码:A 文章编号:2097-0609(2024)03-0024-12

长期以来,我国一直处于保育与教育分离的二元化学前教育体系之下,0~3岁和3~6岁分别属于卫生行政部门和教育行政部门管理,两者在保育与教育的问题上相互分裂,缺乏衔接,使得幼儿在0~6岁之间的成长目标并不一致,不利于我国儿童在学龄前阶段的连续发展。除此以外,随着我国生育政策的调整落实和双职工家庭分工模式的逐渐普及,0~3岁婴幼儿托育服务的缺口不断增大,婴幼儿“入园难”的问题逐渐转向“入托难”,因此加强“托幼一体化”服务体系的建设,是现实条件下弥补托育服务供给不足,促进早期教育发展可持续化的重要举措。[1]

从世界范围看,伴随国际上0~3岁婴幼儿教育观念的革新发展和广泛传播,世界上许多国家和地区都逐渐在构建一体化的婴幼儿服务体系方面进行了自己的尝试和探索。本文选取国际上幼儿保教领域“托幼一体化”发展建设最为成熟、理论成果最为丰富的典型代表芬兰,历史背景、基本国情和发展方向都与我国较为相似的日本以及国内最早进行改革试点且成就突出的上海地区作为参考分析重点,探讨不同现实条件下不同地区实施和发展0~6岁“托幼一体化”服务体系的实践路径和执行特点,为立足我国现实的教育土壤,拓展托育服务的发展视野和实现早期教育事业科学发展提供可行建议。

一、“托幼一体化”改革的理念阐释和现实呼唤

(一)“托幼一体化”的理念阐释

我国“托幼一体化”的概念最早是1997年由上海市教委提出的,即“托幼机构逐步呈现出一体化的倾向,把0~6岁学前教育视为一个系统的整体”。[2]在此基础上,我国教育研究者对“托幼一体化”的概念内涵作出了多样而深入的解读。丁昀认为,“托幼一体化”包括管理体制一体化和教育一体化两方面内容,并且应当把教育一体化作为托幼整合的核心。[3]赵琼指出,“托幼一体化”不是单纯的托儿所和幼儿园之间的衔接和简单“叠加”,而是要整合两类教育的优势,从而实现0~6岁婴幼儿的全面教育。[4]虞永平提出,一体化不是一致化,实现“托幼一体化”需要在认清两个年龄阶段教育需求差异的基础上将学龄前儿童的保育和教育工作互相渗透。[5]总体来看,“托幼一体化”意味着改变0~3岁和3~6岁婴幼儿教育之间分裂脱节的状态,实现0~6岁教育的整体化和一贯化。就其内容而言,可以分为内部的一体化与外部的一体化,内部的一体化是指谋求教育理念和教育价值的协同,以遵循幼儿身心发展规律和教育规律为根本目的和价值取向,实现0~3岁与3~6岁保育与教育的顺序性和连贯性,真正做到寓教于保,保教融合;外部的一体化是指实现幼儿保育与教育体系的一体化,从政策、制度、资金、机构、监管等多个领域实现一体化管理,进而实现“托”和“幼”之间的整合。[6-7]“托幼一体化”的内部维度主要体现在理念、课程、师资领域,折射出教育一体化,外部维度则表现在行政的一体化上。想要真正实现“托幼一体化”的协同教育,应该尽力整合多方教育资源,实现多个责任主体之间的紧密连接,努力建成内外兼备的托幼服务体系。

(二)“托幼一体化”的现实呼唤

1.教育观念的革新:重视婴幼儿早期教育和终身学习

关于脑科学和生命科学新的理论研究已经表明:婴儿出生后的这段时间对大脑的发育非常重要,需要及早发挥其潜能作用以促进未来的整体发展。[8]这种教育文化和观念的革新成为世界范围内“托幼一体化”改革的共同因素,在此影响下,许多国家都如火如荼地展开了早期教育发展的改革进程,顺应了托幼体系整合的趋势。

终身学习的文化浪潮对芬兰社会的整体影响十分显著,终身学习追求教育的一致和连贯性,也提倡各种教育资源上的交互和联系。在此基础上,芬兰把教育作为一种公共事业,把早期教育的革新作为一种社会共识,融合到社会生活的方方面面,并在1970年就开始实行九年制的综合类义务教育,确定了基础教育阶段的一致价值。[9]日本社会主要受到全球化背景下优质教育的人才培养观念影响,社会公众对幼儿教育的要求提高,家长们普遍希望获得更高质量的保教服务而非单纯的照护服务。再加上随着社会的开放和男女平等观念的普及,日本妇女的意识慢慢苏醒,她们更偏向由社会机构负担幼儿保教的工作。[10]我国上海地区则是在国际社会实施保教一体化的过程中逐渐认识到儿童的教育过程是一个有机整体,婴幼儿保育与教育是内在联系和相互衔接的,由此开始进行“托幼一体化”模式的探索和尝试。[11]

2.社会发展的需要:教育投资和托育需求的转向推动

世界范围内“托幼一体化”的改革是伴随现实环境的持续变化和实践需要的不断推动应运而生的。根据“开端计划”现已发表的五份研究报告显示,幼儿教育与保育带来了提高儿童福祉、减少贫困和增加代际流动性、提高生育率等广泛的好处和效益[12],早期教育在高回报、高效益的特点之下成为世界各国基础教育体制改革的重点关注内容。步入20世纪中叶以后,由于经济的高速发展带来的女性就业机会的平等以及女性职业发展意愿的提升,使社会对于幼儿照护和保育服务的需要和期待越来越高。这种强烈的社会需求也不断促进各国政府协调发展幼儿保教事业,提高幼儿托育服务体系的支持力度。

除了对于幼儿照护服务的需求加强以外,芬兰社会还存在着对于公平优质的教育体系建立的诉求。芬兰政府以国家相关法律的基本精神来确定幼儿教育的基本价值观念,以政策保障的形式维护幼儿的教育权利和质量,希望通过建立完善、公平和高质量的基础教育体系对经济和社会的发展起到积极的推动作用。[13]日本社会在“托幼一体化”变革过程中更主要受到了人口结构变革的影响。日本社会从1974年婴儿出生高峰年以后,人口出生率就在不断地降低,并逐步步入高龄化社会。为了减少“少子化”和“高龄化”现象带来的弊端,减轻现代人在社会保障费用上的负担,提高生育率,日本政府致力于在全社会建立一个让家长能安心养育子女的服务环境,以此来促进日本社会的长效发展。[14]上海由于处在我国经济发展的中心地区,受国际化教育思想和改革浪潮的影响更加明显。并且由于经济转型推进快,社会对于婴幼儿托育服务的数量和质量需求更加显著。[15]

3.现实基础的保障:原有教育资源与体制奠定发展条件

芬兰的幼儿保教体系根植于一种历史性的社会福利模式,其核心反映了一种基于原则性、个性化和以儿童为中心的政策逻辑。[16]这种教育哲学本身就与“托幼一体化”体系的内在意蕴互相契合。除此以外,芬兰快速发展的国家经济和民主政治体制共同促进了芬兰福利体制的完善。福利体制又再度提高了芬兰基础教育的完善性,保障了幼儿入学的普及率。[17]因此,优良的教育传统和完善的基础教育都为20世纪后期芬兰在早期教育中的发展和变革提供了良好的历史文化基础和现实条件。日本社会中私立性质的托育机构较为普遍,托儿所、家庭日托等多种形式的婴幼儿托育服务机构长期以来在早期教育中承担着比较重要的责任,日本政府也以法律形式承认了私立幼儿园和托儿所的地位。[18]这种多元化的机构供给为日本托育服务体系的构建提供了良好的历史基础,并为市场化托幼服务的发展注入了更多生机与活力。上海地区“托幼一体化”模式的形成也有其特殊的历史背景和现实条件。上海幼儿园学位资源充足,学前教育资源丰富。在上海出生率变低的人口波动下,为了避免暂时富余的学前教育资源被浪费,上海政府鼓励幼儿园向下延伸举办2~3岁托班教育,为迅速推广“托幼一体化”服务模式创造了宝贵的条件。[19]并且上海地区财政资金充足,人才荟萃,拥有非常丰富的科研人才储备,可利用现有的高等教育资源实施未来教师储备和培养计划,推动“托幼一体化”在课程、师资、教育资源上的整合,为其在“托幼一体化”领域的先驱改革奠定良好的基础。

综上可见,尽管不同国家和地区在进行“托幼一体化”的背景上有所差异,但是世界经济的转型发展和社会结构的整体变革是各地区推动“托幼一体化”进程的两个主要因素。一方面,由于社会经济的发展带来了科学文化方面新的突破,为“托幼一体化”变革提供了理论基础和文化契机。同时工业化国家向以服务业和知识为基础的经济体的转型,也导致了传统社会劳动力模式的改变,促进了女性投入劳动力市场并成为国民经济的关键贡献者。女性就业模式的变化一直是许多国家儿童保育政策变革的背后驱动力量,为了保持全球经济竞争下的发展优势,政府不得不为妇女育儿保障做出更大的努力和建设。另一方面,随着教育水平的不断提高和育儿成本的不断加大,迫使政府不得不讨论和研究更高质量的幼儿计划以帮助维持社会公平和稳定。由此看来,在这两个影响显著的因素推动下,为了更好地促进一个国家儿童的总体健康和未来的教育成就、发展劳动力市场的规模和灵活性并维持社会发展的人才优势,“托幼一体化”教育体系在改革浪潮中应运而生,各个国家和地区也由此从保教分离纷纷转向了保教融合的探索实践之中。

二、“托幼一体化”的实施路径

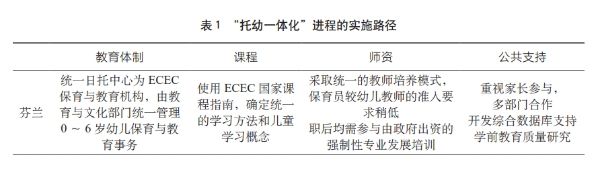

(一)教育体制:整合政府主管机构,促进学前教育管理体制的融合和合作教育体制和机构的一体化是“托幼一体化”的外部释义里最重要的内容之一,它代表了“托幼一体化”中行政一体化的主体内容。管理机构一体化改革对于“托幼一体化”构建尤为重要,也是各个国家和地区在改革内容上重点研究和关注的方向。

芬兰的儿童教育系统被分为0~6岁的幼儿教育与保育阶段(Early Childhood Education and Care,ECEC)和6~7岁的学前教育阶段。[20]受历史因素影响,芬兰早期的幼儿教育系统由多部门管理,不同年龄阶段所属的管理机制不明晰,早教系统管辖范围颇受争议。随着对“保教一体化”认识的不断提高,芬兰在2013年改革了原有的多部门管理幼儿保育与教育的体制,将0~6岁的ECEC相关事务和负责机构日托中心整合交由教育与文化部(Ministry of Education and Culture)负责,确定了ECEC阶段管理部门的统一和整合。[21]芬兰早期教育阶段管理机构的协调统一,更大程度上推进了幼儿保教的融合。

日本于1947年确定了幼儿园和保育所的二元双轨制,规定幼儿园属日本文部科学省管辖,为学校教育事业,招生年龄阶段为3岁至入小学前;幼儿保育属厚生劳动省管辖,为社会福利事业,招生年龄阶段为0~5岁。[22]为了改革保教分离的二元化管理体制,日本做了许多整合机构上的探索和尝试。在2006年,日本成立了“认定幼儿园”这一不同于幼儿园和保育所的幼儿教育机构,实质就是在原有幼儿园和保育所的基础上对其教育和教育职能进行扩充。[23]认定幼儿园是采用“认定”的方式将具备向“幼保一体化”提供教育和保育功能的幼儿园和保育所认定为幼儿园的一种制度,由文部科学省和厚生劳动省共同管辖。

上海地区是在政府的牵头引导下改革了我国传统的0~3岁托育服务和3~6岁幼儿园教育分别管理的二元化行政体制,建立了以市教委为主导,区教育局以责任主体负责管理各自区域内早期教育事务的行政模式,将托幼服务和幼儿园教育统一整合到教育行政部门权责之中。形成了以教育部门牵头主导,其他部门联动发展的托育服务行政机制。[24]

(二)课程实施:突出托幼课程设计,以理念一致化促进课程一体化

课程建设是“托幼一体化”的理念和价值导向在实践中的重要体现,是“托幼一体化”内在意蕴的演绎和折射。作为教育一体化的重要内容,课程框架受到越来越多国家和地区的关注。各区域政府通过课程的整合实施推动“托幼一体化”在实践过程中的落实和发展。

芬兰政府针对社会上整个ECEC运行环境的变化制定了专门适应于芬兰学前儿童发展的国家核心课程体系。作为从幼儿教育到初等教育的课程学习指导文件,国家核心课程体系以统一的标准和成熟完善的课程框架保障了基础教育阶段的教育标准和质量,具有内在的一体性和连贯性。[25]该课程体系在内容上不仅具有多元包容和以幼儿为主体的特征,在运作文化和学习观念上也强调儿童本位的指导理念,并且十分注重幼儿多维能力的发展需要。[26]

在二元化的幼儿教育体制之下,日本的幼稚园和保育所分别由文部省和厚生省负责教育内容和课程框架的规定。为了适应时代的变迁和社会发展的需要,1989年文部省修订了《幼稚园教育要领》,强调了幼稚园教育的活动化、个性化和游戏化特点,并且改变了以往用科目划分课程的方式,将教育内容分为健康、人际关系、语言、环境和表现五种形式。由于文部省对课程标准的修订,厚生省也在1998年对保育所的《保育所保育指南》进行了讨论和修正工作,并参考和整合了《幼稚园教育要领》的内容,将3岁以下的保育内容也分为以上五个领域,两者在内容和框架上都保持了统一,在价值导向上都强调了幼儿教育的重要性和确保幼儿发展的连续性。日本未来学前教育的大方向也体现出两个课程框架的一致倾向,从而实现课程领域的幼保一体化。[27]

上海的保教事务由上海市教委进行统一管理,课程纲要和教育内容也包含其中。上海市教委于2005年在国家教育方针和上海市学前教育发展需要的基础上特别制定了面向2~6岁儿童的《上海市学前教育纲要》,整体规定了包含托育机构和幼儿园的机构主体应该实现的教育任务和目标;针对2~6岁儿童课程实施的标准、原则、方法以及评价与反思。[28]上海市教委通过对2~6岁阶段教育方案和课程体系的统一规定,实现了在课程领域2~6岁早期教育维度的一体化目标,在内容上也适应了学前教育向下延伸的趋势。

(三)师资培养:提高托幼师资综合素质,促进教师专业领域的一体化发展

保教员工和幼儿园教师作为“托幼一体化”的重要实施者,是“托幼一体化”课程实践和构建的行为主体,并作为“托幼一体化”内在意蕴落地生根的关键,对其实践效果和实施质量有着巨大的影响。重视师资队伍的一体化发展是促进“托幼一体化”有效实施的重要因素之一。

芬兰ECEC阶段的幼儿园教师和保育员在培养模式和教师专业发展之间并无显著差异。芬兰对幼儿园教师的职业教育水平要求会更高一些,幼儿园老师想要入职至少需要达到联合国教科文组织国际教育标准分类(International Standard Classification of Education,ISCED)的第五层级,相当于高等教育的专科水平,且需要接受三年至四年半的大学教育;对保育员的要求则是ISCED的第三层级,相当于完成基础教育,再接受三年的高职教育。不过芬兰的幼儿园教师和保育员接受的职前教育课程内容是一致的,只是内部会划分为两种不同的专业方向,分别偏向幼儿教学和身体健康等不同领域。在入职以后,芬兰政府为幼儿园教师和保育员的在职培训及持续职业发展提供统一的国家资助,要求幼儿园教师和保育工作者每年都必须接受至少3~10天的强制性专业发展培训,从而保持和提升师资的专业水平,并以国家拨款的方式保障了幼儿园教师和保育工作者同样的专业发展机会。[29]

日本非常注重幼保教师的资格准入流程与教育水平,形成了系统的幼儿教师资格证制度和职业培训制度体系。[30]在日本,保育员和幼儿园教师都需要达到ISCED的第五层级方可入职,体现了日本对于保教师资的严格要求。不过两者在资格细节上也存在一些差异。日本规定幼儿园教师必须在正规四年制大学或专科学校里学习完成相应的专业课程,拿到对应的学历文凭并通过政府举办的资格获取考试后才能获得成为幼儿教师的资格。相比之下,保育员教育要求低一些,只需要在两年制的大学完成学业,拿到文凭后再获得相应的资格证明。入职以后,日本和芬兰政府一样由国家出资对幼儿园教师和保育工作者进行专业发展培训,保证早期教育工作者科学地更新自己的教学方法。不同的是,日本只对幼儿园教师的职后培训进行了强制性要求,并且也会采取进修假期、补贴工资等方式激励他们参与培训,却对保育员无强制要求,同时也缺乏激励手段。[31]

在资格准入方面,上海市规定托育从业者中育婴员应当具有大专及以上学历,并取得育婴员四级及以上国家职业资格证书;保育员应当取得保育员四级及以上国家职业资格证书。[32]整体而言,托育从业人员的资格准入比幼儿园教师要求低,并且从实际情况来看,大多数托育从业者只需经过简单培训即持证上岗,缺乏专业的规范标准。对此,上海市政府充分利用本地高等教育资源优势,开展托育人员职前职后一体化培养,在有学前教育相关专业的高校和职业院校试点建设托育服务专业,保障托育服务行业的人才输出。并要求培养高校联合社会机构对已从业人员落实每年不少于72课时的综合技能培训,保障托育服务人员的专业发展。政府财政会根据培训补贴规定标准,对于参与培训的托育服务人员给予一定的项目补贴和优惠支持[33],保障“托幼一体化”师资的平衡发展和整体质量。

(四)公共支持:激励多元主体参与改革,整体共建“托幼一体化”发展

在经济全球化的社会背景下,多方合作、资源共用也是“托幼一体化”形成的一种特有的运作背景和文化内容。因此,许多国家和地区在实施“托幼一体化”的过程中,都会充分利用各种社会优势和外界资源,实现多元主体的运作模式。

芬兰ECEC的运作文化十分强调多方合作,尤其重视家校合作以及社会多方合作。芬兰视家长为政策领域和方案制定的核心伙伴,家长在ECEC的全过程中被赋予了决定性作用。社会多方合作的部门包括图书馆、体育馆、教会等,这能增加幼儿学习环境的多样性并最大限度地满足儿童的利益需要。[34]芬兰已经开发了一个综合数据库,其中包含欧洲经济共同体关于发展项目和目前正在进行研究的最新信息,用来支持芬兰在幼儿保教体制中教育研究的持续扩大。[35]

日本政府在“幼保一体化”进程中倡导保教设施设备的公用,以此加强保育所和幼稚园教育资源的有效使用。日本相关政府部门在1998年曾发布“关于幼稚园与保育所设施共用化的准则”,推行“进行以幼、托机构共用为目标的环境整备”工程,以建筑物合建或合并方式推动幼保资源的共用,促使幼保趋近。同时,日本也一直提倡将幼稚园、保育所中的相关设施与家园和社区相联系,以更多资源的参与帮助幼儿打造更适宜其成长和发展的健全环境。[36]

我国上海地区充分鼓励和挖掘社区资源来满足托育服务需求,引导企事业单位、园区和公司部门为职工提供托育服务,通过各政府部门联动配合、综合监管的方式促进托幼服务体系的全面发展。作为经济发展的龙头地区,上海市政府还充分鼓励企业或个人对托幼机构进行投资融资,扩大“托幼一体化”进程的资金来源,为上海市托幼服务行业的发展提供更加充足的财力保障和更广阔的发展前景。[37]

整体而言,教育体系的成功离不开政治、经济和文化上与社会其他部门的紧密交织。以政策为保障的托幼机构整合指明了幼儿教育发展的长期愿景和战略原则,托幼课程的建立和师资的融合是教育一体化实现路径的基本要素,公共支持体系则为“托幼一体化”的长效施行提供了良好的运作环境和外部保障。就具体情况而言,在不同的社会经济文化背景之下,各个国家和地区在“托幼一体化”改革进程中采取的政策方案在实施重心和发展程度上也各有不同。芬兰凭借深厚的教育资源和福利传统较早完成了管理部门和机构的统一,并在此基础上整合设计早期保教课程的内容框架,促进保教员工资格准入和专业水平走向一体化的提升渠道,推动了早期发展体系在精神内核上的连贯性和一致性,并广泛利用了家长和社会资源,形成了具有高度整合性的托幼服务架构。相比较而言,日本虽然采用认定的方式实现了部分机构的托幼整合,但整体上依旧维持着二元化的管理体制,两者之间按照各自的规章制度发展,同时也存在合作与关联,体现出日本体制改革的保守性和折中性。上海作为国内学前教育事业发展的龙头地区,已经率先完成了管理部门的统一,并通过大力鼓励有条件的幼儿园开设托班的方式整合了一部分“托幼一体化”机构,同时也激励企事业单位和社会力量建设多元照护服务供给体系,满足社会多样的托育服务需求。然而,上海目前对于0~3岁的托幼课程体系缺乏系统的构建和深入的挖掘,也缺乏专门针对托育从业人员的行为规范条例和专业发展方案,对于“托幼一体化”内部维度的实质构建较为薄弱。

三、“托幼一体化”构建的特点分析和启示建议

(一)各地区“托幼一体化”的执行特点

芬兰ECEC教育质量和成果十分显著,整体呈现出托幼服务体系成熟完善、托幼整合程度高、综合措施完整深入、课程体系科学、教育质量与成果显著等综合特点。作为OECD组织中教育发展的典型代表,芬兰的早期教育改革起步较早,理论研究丰富,在“托幼一体化”的整合过程中将幼儿保教完全纳入社会福利之中,逐渐形成了一个多元、包容和现代化的教育发展环境。因此芬兰的早期教育发展体系和成果呈现出理想化的整合状态,值得我国充分学习和借鉴。

日本比我国经历了更长时间的早期教育改革过程,在此期间做出了更多关于“幼保一体化”的综合实践。相比于政治体制的一体化改革,日本的工作核心更侧重体现保教内容的一体化,并在实现“幼保一体化”的整体目标下进行机构合作与发展模式的新探索。日本所体现出的注重0~6岁课程的一贯化、严格保教所与幼儿园师资的准入和培养等举措都对我国实现“托幼一体化”的过程具有良好的借鉴意义。不过,日本仍然存在一些由于学前教育行政体制二元化带来的教育发展弊端,在政策体制的革新上也稍显滞后。

上海“托幼一体化”的建立呈现出政府统筹规划,执行程度高的特点。上海在我国大陆“托幼一体化”进程中属于先行先试,首先完成了托幼服务建设中行政管理机构的统一,并且取得了一定的成效,很好地缓解了托位紧张和幼儿园学位矛盾等社会问题。上海市目前也在积极探索“教养医结合”的托幼服务新模式,进一步保障托幼服务质量,以满足多层次、多元化、有质量的托幼服务发展需求,并致力于建立托育机构管理长效机制,以推进“托幼一体化”等多种方式发展普惠型托育服务,还在2019年提出了“幼有善育”的更高标准,推动上海托幼服务不断升级。

(二)对我国“托幼一体化”构建的启示建议

1.实现各个主体对早期发展一体化理念的深入认识

“托幼一体化”并不是简单地将托儿所和幼儿园合二为一,统一成为一体的过程。“托幼一体化”教育体系从整体来看更是一种积极的、有价值的构架,意味着0~3岁儿童的教育纳入公众视野和国家教育体系。从上述国家和地区的“托幼一体化”发展经验可以看出,“托幼一体化”体系形成和发展的过程是国家社会公共服务体系重组和改革的过程,是社会福利系统的完善和发展过程,它的变革牵动了社会生产和生活的方方面面。因此“托幼一体化”的实施具有复杂性和系统性,各个主体更应该科学理性地认识“托幼一体化”的理念内涵,深刻理解0~3岁幼儿与3~6岁幼儿保教的差异与联系,认同“托幼一体化”背后所体现的价值取向和内在目标,从而贯彻和落实“托幼一体化”的建立。

结合日本的“幼保一体化”进程我们可以看出,管理机构的整合不是实现和评价“托幼一体化”发展质量的唯一途径。只要能为幼儿养成终身学习的教育习惯奠定扎实的早期发展基础,能够促进婴幼儿保教服务体系发展的政府部门,都是实现“托幼一体化”的重要力量。在我国“托幼一体化”建设过程中,应将关注点聚焦在各个行为主体早期教育理念的一体化发展上,根据各地区不同的实践情景和发展状况实现多样化的路径创新,以教育一体化指导政府相关方针政策,真正促进我国“托幼一体化”的落地生根。

2.以政策法规保障政府对于“托幼一体化”规范发展的主体责任

根据世界各国家和地区在“托幼一体化”改革过程中的经验,国家基础教育体系的建立和完善离不开政府层面强有力的法律支持和政策保障。只有政府切实意识到促进“托幼一体化”体系的构建在推进我国早期发展领域的完善建立中的有效作用,从上而下积极探索一套有利于建立一体化早期发展体系的战略方针,持续加大财政资金的投入和公共福利保障,才能真正从根本上保障“托幼一体化”的健康发展。

“托幼一体化”发展需要政府建立一整套完善全面的法律体系和政策执行计划,并做好监管和支持策略,使其发展成为社会的一个系统工程。针对目前我国各地区存在的学前教育法案缺失、保育与教育主管行政部门监管与职责混乱、政府财政投入不足等普遍问题,我国政府首先应该理顺保育和教育管理体制,划清职责范围,并且建立起以政府统筹规划,教育行政部门主导,社会各界多方参与的早期教育服务体系,尽最大力量加强政策的协同。同时,政府应该支持有条件的地区先行试点发展,探索有关“托幼一体化”实践的经验和规律,总结和提升各方发展经验,逐步促进全社会托幼服务新模式的形成。

3.以课程体系的创建为切入点推进优质保教的发展

“托幼一体化”的构建需要围绕教育一体化展开,而教育的核心即为课程的构建。从芬兰和日本“托幼一体化”的发展经验中我们不难看出,一个具有科学指导观念和完备实施系统的托幼课程模式对于“托幼一体化”的最终成效有多么显著的影响。我国现阶段应将托幼课程的构建和实施作为“托幼一体化”改革的切入点,将改革焦点聚焦在课程上,以课程框架的构建来促进和保障托幼服务的质量发展。

针对我国目前0~3岁早教课程建设滞后的现状,政府应着眼于实际情况,从幼儿发展的整体性出发,努力开展“托幼一体化”的课程研究,以实现0~6岁的课程衔接。设置课程目标的过程中要以儿童的成长需要为指导方向,有关科研单位和相关部门需要对其社会背景、教育对象、教育的内容和特征进行深入的探讨和分析。应从早期教育课程目标、内容、组织和实施、评价等各方面制定早教课程标准。[38]在课程内容上,需要注意科学性和生活性,充分考虑到婴幼儿的身心发展规律和保育与教育需要,将科学的课程内容落实到幼儿的一日生活之中,设计出符合我国国情并且融合地方特色文化的早教课程内容。只有厘清课程体系构建、实施和评估中的各个关键环节,我们才能在现有条件中找到“托幼一体化”继续纵深发展的突破口。

4.通过规范保教师资标准完善一体化的教师培养体系

提高我国“托幼一体化”实施的效率和质量就必须重视和发展0~3岁婴幼儿保教师资的培养。我国教育体系中一直存在保育员和幼儿园教师专业素养良莠不齐,缺乏科学调和的弊端。目前我国的学前教育专业主要针对3~6岁的幼儿园教育师资进行培养,缺乏对0~3岁保教人员的专业培养机构和职业学校。在市场准入方面,幼儿园教师以教师资格证为准入标准,但针对保育员的准入标准则缺乏相应的规范和管理。对此,我国教育部门可以借鉴上海采取的托育从业人员职前职后一体化培养培训模式,对目前大学学前教育专业的课程进行有效的整合和重新定位,适当增加0~3岁婴幼儿教育的课程。在教师的专业发展方面,芬兰政府出资为幼儿保教工作者提供强制性的职后培训,从而使教师队伍结构更加统一。我国政府也应该积极出台相关法律文件,以规范标准严格执行保教师资的准入资格和专业水平,完善职后培训方案,提升保育人员的职业地位和薪资待遇,逐步提高保育师资水平,整体提升我国“托幼一体化”领域教师的综合素养。

5.充分调动社会资源助推“托幼一体化”的长效发展

“托幼一体化”服务模式在我国实际应用过程中,家长的切身体会和现实需求应该是调整服务内容和保证服务质量的核心。芬兰经验中体现的鼓励家长参与课程构建以及保育与教育政策制定的价值理念;上海鼓励社区参与托幼服务体系建设,在社区内普遍设立独立儿童之家、打造儿童友好社区示范点的做法都值得各地政府深入思考和学习借鉴。我国的早期教育发展也应重视各级部门和群体间的相互协调和配合,丰富并整合多方面的幼教资源并积极争取幼儿家庭的支持,才能确保每个儿童都能根据其发展的需要接受教育、指导和照料。政府也应该充分利用和挖掘现有的社会资源,调动社会优势,挖掘周围一切有利于0~6岁早期教育发展的教育形式,为我国建立起完善多样、惠及城乡的“托幼一体化”体系贡献力量。

世界范围内托幼融合体系建设存在一定的差异性和共通性,因不同国家和地区的政治、经济、社会和教育等背景的不同,使得“托幼一体化”的路径选择和实施成效有所差异,其共同性质的问题也为我国发展“托幼一体化”服务提供了可供学习的相关经验。我国政府需要在明确建立“托幼一体化”目标的前提下科学认识“托幼一体化”的理念内涵,充分考虑本区域在早期发展领域特有的社会历史条件,积极利用地区资源优势和现实需求提供“托幼一体化”构建的指导服务,施行多样化和差异化的发展,为“托幼一体化”体系的建成落地提供充足的政策支持和法律保障,真正为托幼服务领域发展保驾护航。

[参考文献]

[1] 胡昕雨,张东月,王元.OECD国家“托幼一体化”相关举措及其启示[J].教育观察,2020,9(48):15-17,28.

[2] 丁昀.托幼一体化的关键是教育一体化[J].上海教育科研,1999(06):46-48.

[3] 丁昀.教育一体化是托幼一体化的根本和关键[J].学前教育研究,2000(02):20-21.

[4] 赵琼.托幼一体化是学前教育的发展方向[J].宁波大学学报(教育科学版),2002(01):122-123.

[5] 虞永平.全面理解托幼一体化教育体系[J].早期教育(教师版),2008,442(06):4-5.

[6] 虞永平.0~6岁儿童托幼一体化教育体系中的基本关系及政策建议[J].幼儿教育,2009(34):6-7.

[7][19] 佘宇,洪秀敏,朱文婷,等.“托幼一体化”模式的上海探索与思考[N].中国经济时报,2019-12-25(005).

[8] 蒙台梭利.蒙台梭利早期教育法[M].龙玫,译.杭州:浙江工商大学出版社 ,2018:132-136.

[9][12] Lundkvist M, Nyby J, Autto J, et al. From universalism to selectivity? The background, discourses and ideas of recent early childhood education and care reforms in Finland[J]. Early Child Development and Care, 2017, 187(10): 1543-1556.

[10][14] 曹能秀.21世纪的日本社会和幼儿教育——日本幼儿教育大趋势[J].学前教育研究,1999(03):54-57.

[11][24] 王柏玲.上海酝酿托幼一体化改革[N].文汇报,2001-03-21(001).

[13] OECDC D. Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care[M].OECD Publishing.2011,121-132.

[15] 金盈盈,宋娟,项颖倩.国外公共托育服务发展实践及其对上海的启示[J].科学发展.2021(08):107-113.

[16] Kumpulainen K. A principled, personalized, trusting and child-centric ECEC system in Finland[J] . The Early Advantage,2018,1:72-98.

[17] Aho E, Pitkanen K, Sahlberg P, et al. Policy development and reform principles of basic and secondary education in Finlandsince 1968[J].Human Development Network Education,2010:166.

[18] 曹能秀.当代日本幼儿教育机构浅探[J].云南师范大学学报,2000(5):82-87.

[20] AlexiadouN, Hjelmér C, Laiho A, et al. Early childhood education and care policy change: comparing goals, governance and ideas in Nordic contexts[J]. Compare: A Journal of Comparative and International Education,2024,54(2):185-202.

[21] Amukune S. Preschool Education in Finland and Kenya: A Comparison within Perspectives of Educational Quality[J]. The International Journal of Early Childhood Learning,2021,28(2):51-67.

[22] 松本和也,高田寛.「子ども?子育て支援法」時代の保育所経営[J].生活福祉研究:明治安田生活福祉研究所調査報,2013(83):29-47.

[23] 张德伟.日本幼保一元化改革与“认定儿童园”制度的确立和实施[J].外国教育研究,2012,39(02):3-14.

[25] Susanne Garvis, Heidi Harju-Luukkainen, Jonna Kangas. Assessing and evaluating early childhood education systems[M]. Springer International Publishing,2022:12-14.

[26] Niikko A, Havu ‐nuutinen S. In search of quality in Finnish pre ‐ school education[J]. Scandinavian Journal of Educational Research,2009,53(5):431-445.

[27] 何锋.英国、日本及中国台湾地区0岁~6岁托幼一体化述评[J].早期教育(教科研版),2012(01):28-31.

[28] 上海市教育委员会,《上海市学前教育纲要》[EB/OL].

[29] Taguma M, Litjens I, Makowiecki K. Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Finland[M] . OECD Publishing,2012:7-23.

[30] Miho T, Ineke L, Kelly M. Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Japan 2012[M]. OECD Publishing, 2012:11-26.

[31] 张德伟.日本幼保一元化改革与“认定儿童园”制度的确立和实施[J].外国教育研究,2012,39(02):3-14.

[32] 上海市人民政府办公厅.上海市人民政府办公厅关于印发《上海市3岁以下幼儿托育机构管理暂行办法》的通知[EB/OL].

[33] 上海市人民政府办公厅.上海市人民政府办公厅关于印发《上海市托育服务三年行动计划(2020—2022年)》的通知[EB/OL].

[34] 张怡欣.芬兰《幼儿教育和保育国家核心课程2018》述评[J].今日教育:幼教金刊,2021(06):58-62.

[35] Bennett J, Kaga Y. The integration of early childhood systems within education[J]. International Journal of Child Care and Education Policy,2010,4:35-43.

[36] 张建.日本的育儿支援制度改革及其启示[J].现代日本经济,2019(02):69-81.

[37] 郭宗莉.迈向科学优质的上海学前教育[J].上海教育,2022(19):38-39.

[38] 何磊,单曙光,杨璇,等.基于照护服务的0~3岁婴幼儿早教课程研究[J].重庆第二师范学院学报,2020,33(06):71-75+128.

基金项目:本文系国家社会科学基金教育学青年课题“基于PPCT模型的0~3岁婴幼儿家庭教养的社会公共支持路径研究”(课题批准号:CHA190266)阶段性成果。

作者简介:龙湘婕,华中师范大学研究生,研究方向:婴幼儿保育与教育,学前教育政策,E-mail:xiangjie_long@mails.ccnu.edu.cn

相关知识

托幼机构健康教育的途径和方法

鄂托克旗:全面启动孕产妇心理服务体系建设,助力孕妇心理健康保障

探索“体卫融合”新路径

“放心托育,方便可及”——瓯海区开展托育服务宣传月系列活动

「智慧托育」中国十大托育园排行榜

溧水:全域旅游模式下的健康路径

卫健委开启“体重管理年”倡导健康新理念,绿瘦引领科学管理体重

一种健康出行路径动态搜索算法与系统实现

打造多元文化体系 促进妇幼健康事业高质量发展

幼儿教师教育观念的转变

网址: “托幼一体化”:理念、路径和启示 https://www.trfsz.com/newsview83525.html

推荐资讯

- 1从出汗看健康 出汗透露你的健 3820

- 2男女激情后不宜做哪些事 3682

- 3早上怎么喝水最健康? 3618

- 4习惯造就健康 影响健康的习惯 3277

- 5五大原因危害女性健康 如何保 3172

- 6连花清瘟、布洛芬等多款感冒药 2948

- 7男子喝水喉咙里像放了刀子一样 2451

- 810人混检核酸几天出结果?1 2216

- 9第二轮新冠疫情要来了?疾控中 2211

- 10转阴多久没有传染性?满足四个 2153